20 декабря на радио «Городская волна» (101,4 FM) прозвучал очередной выпуск «Вечернего разговора об истории Новосибирска». В гостях в студии побывал редактор Дома документального кино Игорь Минов. «Новосибирские новости» публикуют полную расшифровку программы.

Взгляд назад. Исторический календарь

16 декабря 1907 года работники торговых предприятий Ново-Николаевска, которыми руководило Общество приказчиков, заключили с владельцами магазинов и лавок общегородской коллективный договор. По этому договору рабочий день продавцов определён в 8 часов. Договорились также об отпусках — от двух недель и больше, освобождении женщин от работы при родах на шесть недель, оказании медицинской помощи и о других условиях.

16 декабря 1926 года в новом здании Сибкрайсоюза открылся самый большой на тот момент в городе универсальный магазин.

16 декабря 1941 года в окружном Доме Красной Армии открылась выставка трофеев Великой Отечественной войны.

17 декабря 1918 года для руководства сибирскими подпольными большевистскими организациями было сформировано Сиббюро ЦК РКП(б).

17 декабря 1966 года в Новосибирске открыли городской Дворец бракосочетаний. В этот день было зарегистрировано 8 пар молодожёнов.

18 декабря 1961 года в Новосибирск прибыл второй космонавт планеты Земля Герман Титов. Он встретился со студентами университета, познакомился с Академгородком и посетил институты. После этого он выступил на торжественной встрече в театре оперы и балета.

20 декабря 1914 года городской голова Алексей Беседин обратился к населению Ново-Николаевска с таким воззванием: «Граждане, жертвуйте на помощь раненым воинам русской армии. Каждая лишняя ваша посылка в сегодняшний день, каждый лишний рубль, каждый двугривенный, опущенный в кружку, которыми будут снабжены извозчики, даст возможность приобрести для воинов лишнюю смену белья. Помните, что только дружная поддержка всей страны поможет выйти с честью из ниспосланного Родине испытания».

20 декабря 1937 года на территории Ипподромского рынка открыли Государственный цирк Зооцентра. Среди его обитателей были львы, медведи, обезьяны, удавы, страус, крокодил и другие животные и птицы.

21 декабря 1914 года в Ново-Николаевске прошёл День извозчика, во время которого было собрано 777 рублей 42 копейки пожертвований в пользу раненых. В этих же целях позже прошли дни учителя, ремесленника, банщика и другие.

21 декабря 1934 года в Новосибирске открыли Центральную научно-техническую библиотеку.

22 декабря 1917 года в помещении Дома революции, ныне это здание театра «Красный факел», состоялось заседание членов гарнизонного и полковых комитетов. Было принято решение — оружие и патроны в распоряжение Совета рабочих и солдатских депутатов отпускать в необходимом количестве.

Однажды в Новосибирске. Первенец советской индустрии

90 лет назад, 16 декабря 1929 года, появилось распоряжение Совета Труда и Обороны при Совете народных комиссаров СССР о строительстве в Новосибирске завода по выпуску сельскохозяйственных комбайнов. За месяц до этого коллегия Главного управления Метстроя утвердила программу сооружения завода по выпуску 15 000, а потом и 25 000 комбайнов в год. Завод должны были сдать к 1 октября 1932 года.

Опыт решили заимствовать зарубежный, а за основу взять американскую технику, комбайны Caterpillar в частности. За заказом оборудования в Европу и США отправили специальную комиссию под руководством начальника строительства и первого директора «Сибкомбайна» Александра Ивановича Морина.

Площадку для строительства выбрали на левом берегу, хотя рассматривался и правобережный вариант. В конце 1929 года организовали городской субботник и расчистили под строительство 250 гектаров земли. Первыми на расчистку площадки с тесаками и топорами прибыли курсанты местной военной школы. А к весне 1930 года строить новый завод пришли больше тысячи рабочих со всей Сибири.

Сотрудник областного архива археограф Игорь Самарин в своей статье, опубликованной на сайте «Библиотека сибирского краеведения» пишет, что первый символический камень в фундамент основного корпуса завода, который получил название «Сибкомбайн», был заложен 2 мая 1930 года. В те же дни заложили административные здания и четыре цеха будущего завода: кузнечный, железозаготовительный, ремонтно-строительный и инструментальный.

Начали строить соцгородок из десяти зданий для работников завода, фабричного училища и магазина. Кадров и стройматериалов не хватало. Вывез массовый энтузиазм рабочих и небывалые до того темпы строительства. К концу 1930 года на заводе построили и запустили семь цехов, управление, магазин и гараж.

Первый комбайн собрали и успешно испытали в полях Криводановского колхоза осенью 1931 года. Государственные испытания машины проходи в Омской области вместе с комбайнами завода «Коммунар» и Ростовского завода. Новосибирский комбайн признали лучшим.

В ноябре 1932 года «Сибкомбайн» перепрофилировали и переименовали в «Сибтекстильмашстрой». Завод начинает выпускать машины и оборудование для текстильной промышленности.

Подобные преобразования произойдут на предприятии ещё не раз.

В декабре 1933 года завод входит в состав Наркомата тяжёлой промышленности СССР, становится «Сибметаллстроем» и выпускает отопительные приборы, сортировки, оборудование для железнодорожного и водного транспорта, запчасти для автомобилей и тракторов, текстильных станков, мелкие и средние двигатели.

Завод расширяется, в 1936 году становится комбинатом № 179 и выпускает шесть типов станков, в том числе токарные. Вместе с тем на предприятии разворачивается массовый выпуск оборонной продукции. К 1940 году там вводят в строй первое и второе снарядные производства, взрывательное, патронное, снаряжательное и прокатное производство.

Начиная с 1944 года основой для предприятия вновь становится гражданская продукция.

В 1946 году завод становится «Сибсельмашем». К середине 1950-х из его цехов каждые две минуты выходит новая техника, в том числе секционная с переменной широтой захвата. Это позволяло прицеплять её к тракторам различной мощности. В 1960-е годы больше половины российских сеялок были сделаны на «Сибсельмаше».

С начала 1990-х годов предприятие осталось без государственного оборонного заказа, для «Сибсельмаша» наступили трудные времена. И со временем лучше не стало. Сегодня легендарное предприятие «Сибсельмаш», первенец советской индустрии в Новосибирске, фактически ликвидирован.

Было — не было. Непобедимое оружие

Гость в студии — редактор Дома документального кино Игорь Минов.

Евгений Ларин: Неделю назад в этой студии мы говорили о трагических событиях, которые происходили в нашем городе в декабре 1919 года — приезд в Ново-Николаевск Верховного Правителя Колчака, бунт белогвардейского барабинского полка, взятие города частями Красной армии и страшной эпидемии тифа. Всё это фактически ознаменовало окончание Гражданской войны в Сибири.

А через пять лет, к юбилею победы большевиков, в декабре 1924 года, на экраны вышел художественный фильм про Гражданскую войну. Сняли фильм в Ново-Николаевске. И это стало настоящей сенсацией. Об этом будем говорить сегодня в нашей главной рубрике.

Итак, в декабре 1924 года, к пятилетней годовщине разгрома Колчака, на экраны выходит художественный фильм «Красный газ». И это название сразу вызывает вопрос: что такое «Красный газ»? Можно подумать, что это некий боевой отравляющий газ на вооружении Красной армии.

Игорь Минов: Давайте начнём с истории создания этого фильма. Инициаторами создания этой картины стали два человека — член Сиббюро ЦК РКП(Б) Вениамин Вегман и руководитель Сибгоскино Максимилиан Кравков.

Поводом для создания фильма послужило, как вы уже сказали, 5-летие со дня изгнания колчаковцев из Ново-Николаевска, окончания Гражданской войны. И при активнейшей поддержке первого партийного лица в Сибири Станислава Косиора было принято решение снимать подобный фильм. Дело в том, что всё проходило не так гладко, как хотелось бы. Первоначально хотели обойтись тем запасом фильмов к юбилею, которые имелись.

Евгений Ларин: Что-то уже было снято?

Игорь Минов: Был фильм «Красные дьяволята», который многие, наверняка, видели. В своё время его частенько показывали по телевидению. А все остальные ленты как-то не очень подходили к юбилею. К тому же они были на 90 с лишним процентов импортными. Поэтому обратились в столицу. Там ответили достаточно уклончиво, посчитав, что Ново-Николаевск — провинциальный город.

Евгений Ларин: Как всегда денег на регионы в Москве нет!

Игорь Минов: Да, денег на регионы нет. Пришлось подключаться партийным чиновникам, в частности, Станиславу Косиору и Вениамину Вегману, которые выбили деньги и в дальнейшем служили мощнейшей опорой для создания этого фильма. Не было бы этих людей — не было бы фильма. А что касается названия «Красный газ», то оно очень интересное, нехарактерное. Фильмы подобной тематики тех времён назывались «В долине слёз», «Красные партизаны». Всё ясно и понятно.

Евгений Ларин: А тут прямо каким-то советским авангардом веет!

Игорь Минов: Да. На самом деле, название несёт в себе идеологическую подоплёку.

Евгений Ларин: Слово «красный» сразу настораживает.

Игорь Минов: Конечно. Я позволю себе привести цитату из выступления Вениамина Вегмана в газете «Советская Сибирь» в 1924 году. Вегман основную идею фильма объяснял таким образом:

«Борьба с колчаковщиной происходила, как известно, во время блокады нашей Советской республики. В военном отношении Сов.республика была тогда слаба. Особенно слаба была техника военного дела у партизан».

Я пропускаю часть цитаты и далее цитирую:

Я бы здесь ещё хотел добавить, что название «Красный газ» вызвало неоднозначную реакцию в критических статьях того времени. Их было море. Создателям фильма делали замечания за такое название, которые не совсем соответствует революционной тематике, духу фильма.

Евгений Ларин: Какая-то доля иронии даже в этом есть.

Игорь Минов: Да! В своих воспоминаниях режиссёр фильма Иван Калабухов позднее писал, что он всю жизнь жалел, что поддался на предложение Вегмана и Зазубрина назвать так фильм. Но, тем не менее, он известен под названием «Красный газ». С моей точки зрения, это даже интересно, потому что само название привлекает к нему и добавляет некой таинственности.

Евгений Ларин: Сразу нужно сказать, что фильм «Красный газ» у нас посмотреть не получится. И не это не потому, что мы на радио. Не получится вообще, так как картина считается утерянной. Я так понимаю, что все попытки отыскать следы пропавшей ленты успехом не увенчались?

Игорь Минов: Не увенчались, к сожалению. Остались только кадры из этого фильма в журналах о кино, в изданиях, в средствах массовой информации и воспоминания самого режиссёра Калабухова. Всё, больше никакой информации нет.

Евгений Ларин: К этому вопросу мы ещё вернёмся, а теперь давайте по порядку. Мы уже частично сказали о том, как стал возможен факт производства такого фильма в Сибири. Страна ещё не оправилась от войн и революций, а тут кино! К тому же полнометражное!

Здесь, наверное, нужно сказать о том, что киноиндустрия в те годы была не особенно развита. Как всё это происходило? Наверняка, это был очень тяжёлый, сложный процесс и в материально-техническом отношении, и, может, даже в психологическом?

Игорь Минов: Он во всех смыслах был тяжёлый. В Ново-Николаевске не имелось никакого опыта производства художественных игровых фильмов. Собственно, и профессиональных актёров такого уровня не было, и режиссёров такого уровня не было. И, как сейчас модно говорить, не было продюсеров. Не было никого.

Евгений Ларин: То есть решили шапками закидать?!

Игорь Минов: Был какой-то большевистский задор, с которым они взялись. Были, как вспоминают современники, совершенно потрясающий энтузиазм Вегмана, пробивная сила Косиора.

Евгений Ларин: Ведь плёнку нужно было доставать!

Игорь Минов: С плёнкой отдельная история. Послали в Москву гонца за плёнкой. Плёнки выделили в обрез.

Евгений Ларин: То есть о монтаже можно было не думать?

Игорь Минов: Можно было не думать даже о дублях. Плёнки дали ровно столько, сколько должен был идти фильм.

Евгений Ларин: Экс такой!

Игорь Минов: Да, полугосударственный. Пришлось включаться в дело партийным чиновникам, в частности, Станиславу Косиору. Плёнку вернули. Но в итоге это, конечно, наверняка сказалось на качестве фильма. Это потом критики отмечали: техническая слабость. Но, с другой стороны, фильм поставил все рекорды по экономичности плёнки.

Евгений Ларин: Снимали уже монтажно?

Игорь Минов: Снимали практически готовые сцены. Но дело в том, что денег не хватало не только на плёнку. Денег не хватало на свет. Осветительной аппаратуры в городе просто не было физически. Использовали естественное освещение. То есть когда нужно было снять сцену в избе, оставляли три стены, четвёртую разбирали и в естественном освещении, при солнце, снимали.

Не хватало декораций. Был эпизод в фильме, где в деревне горят несколько домов, подожжённых карателями. Ради этого, представьте себе, руководство в Колывани, где проходили сельские съёмки, выделило несколько домов, которые сожгли для съёмок фильма.

Евгений Ларин: Без дублей!

Игорь Минов: А какие дубли! Так можно было всё село спалить! Как вспоминают современники, на съёмках происходило совершенно невероятное. Выкручивались, как могли.

Евгений Ларин: Мы уже подчеркнули, что в 1924 года народная память о событиях 1919 года была ещё слишком свежа. И чтобы фильм не освистала публика, он должен был быть правдив максимально, до документальности. Нужен был талантливый сценарий. Вы упомянули писателя Зазубрина. Это он написал сценарий?

Игорь Минов: Да, писатель Владимир Зазубрин. Человек с удивительной биографией. Он написал роман «Два мира», этот роман лёг в основу фильма. Правда, позднее, когда писался сценарий, роман урезался всё больше и больше. Там кусочек откроят, здесь кусочек откроят. В результате получилась даже не экранизация романа, а самостоятельный сценарий, который создал Зазубрин.

Сам он был очень интересным человеком, который в Гражданскую войну был замполитом, служил в красных частях. Роман «Два мира» во многом автобиографичен. Его художественные достоинства можно оценивать по-разному. Мы прекрасно знаем Зазубрина по роману «Щепка», который был впервые опубликован в 1990-е годы. А о первом романе Зазубрина «Два мира» ещё Владимир Ильич Ленин сказал, что это страшно нужная и страшно полезная книга с точки зрения идеологии.

Евгений Ларин: Как уж Ленин сказал — то надо снимать!

Игорь Минов: Ленин у нас — это первый литературный критик! Таким образом, Зазубрин написал сценарий. Он был одним из инициаторов названия «Красный газ». Но в дальнейшем он сожалел, что пришлось очень сильно порезать роман.

Евгений Ларин: А сценарий сохранился, он есть? Мы можем узнать, о чём фильм, какая была его сюжетная линия?

Игорь Минов: Сюжетная линия следующая. В алтайское село, где живёт пожилой крестьянин, приезжает гонец из Ново-Николаевска с известием о том, что сын этого крестьянина, подпольщик, убит карателями. Продолжать дело брата берётся его сестра. Она распространяет листовки. Она приезжает в Ново-Николаевск, где её вместе с подпольщиками схватывают каратели. Их арестовывают и увозят по Оби на пароходе на расстрел.

В результате подпольной работы партизан лоцман, которого склонили к сотрудничеству, останавливает корабль. На корабле начинается бунт политзаключённых. Они захватывают корабль, входят в Ново-Николаевск, устраивают восстание, побеждают, и таким образом в городе устанавливается советская власть.

Евгений Ларин: Незатейливый сюжет.

Игорь Минов: Совершенно незатейливый! Роман «Два мира» более сложный. Хотя он очень неоднозначный с художественной точки зрения, но его сюжет достаточной захватывающий. В фильме всё проще.

Евгений Ларин: Что нам известно об актёрах, которые снимались в картине? Это были профессионалы? Если их не было, то их нужно было ангажировать? Или это были любители из народа?

Игорь Минов: На главные роли были приглашены актёры из Москвы. Роль дочери крестьянина, главной героини фильма, сыграла Маргарита Горбатова, актриса из МХАТа. Были приглашены актёры Горденин, Долевич, Афанасьев — это всё москвичи.

Дело в том, что режиссёр фильма Иван Калабухов некоторое время работал во МХАТе в Москве, и он пригласил своих товарищей сниматься. В то же время часть актёров были ново-николаевцами, которые тоже были знакомы Калабухову, — по работе в Сибири.

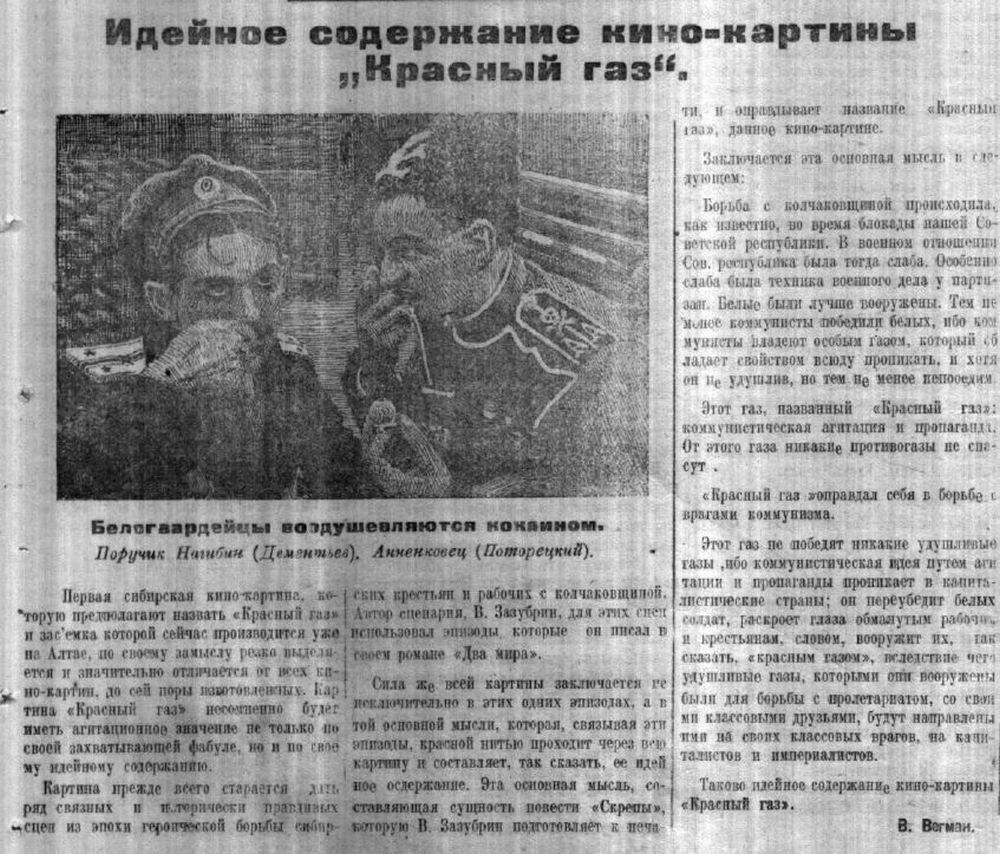

Евгений Ларин: Любопытна иллюстрация к статье Вегмана в «Советской Сибири» № 178 за 1924 год. Характерный кадр, его можно найти в интернете, мы опубликуем его. Подписано: «Белогвардейцы воодушевляются кокаином. Поручик Нагибин (актёр Дементьев) и анненковец (актёр Поторецкий)». Всю моральную сторону разлагающихся белогвардейцев здесь и показали.

Игорь Минов: Актёр Дементьев на самом деле был местным профсоюзным лидером, и за его типаж его пригласили на эту отрицательную роль.

Евгений Ларин: Я встречал упоминания о том, что там играли настоящие солдаты, настоящие матросы, колоритные крестьяне со всем своим, настоящим.

Игорь Минов: Да, это тоже очень интересная история. Поскольку в массовку необходимого количества актёров в Ново-Николаевске найти было достаточно сложно, пошли на то, чтобы приглашать реальных жителей города сниматься в ряде сцен.

Когда фильм вышел на экраны, один из известнейших критиков того времени — Херсонский — в газете «Правда» опубликовал рецензию. Две трети этой рецензии — это восторги по поводу так называемой «серебряной роты». Это партизанское подразделение, состоящее из стариков, пожилых людей. В названии «серебряная рота» имеется в виду седина.

Образы, которые создали непосредственные участники этой «серебряной роты», участники Гражданской войны«, воплощены были так, что впечатлили даже критика из Москвы. В своём запале он дошёл до того, что заявил, дескать: для съёмок этого фильма специально вызволили из тюрьмы колчаковского полковника, сняли его в одной из ролей, а потом вернули.

Евгений Ларин: И расстреляли!

Игорь Минов: Это байка, конечно, потому что такого не было. А вот утварь, предметы для этого фильма собирали у людей. Люди-то ещё помнили Гражданскую войну, прошло всего пять лет. Все, кто остался, были живы. Поэтому оружие, предметы, костюмы — всё было подлинное. Это то, чего сейчас иногда не хватает в наших исторических постановках. Там это всё имело место быть. Когда шли съёмки, никакого отказа в реквизите не было. Говорят, что Вегман, увидев на одном из ответственных работников галунный пояс, который был необходим для съёмок, сорвал с него этот пояс.

Евгений Ларин: Реквизировал?

Игорь Минов: Реквизировал и быстро передал на съёмочную площадку. Необходим был пароход для съёмок — пожалуйста, пароход, который оборудовали. Необходимы были съёмки в депо — депо на два дня закрыли, и два дня там проходили съёмки.

Евгений Ларин: Всё для искусства!

Игорь Минов: В данном случае партия и искусство слились в едином порыве.

Евгений Ларин: Если внимательно разглядывать сохранившиеся кадры и из фильма, то белогвардейцы выглядят несколько карикатурно. Но ведь тогда народ было не обмануть. Они что, так выглядели на самом деле?

Игорь Минов: Это болезненный уклон, который существовал в советском кинематографе всё время. У нас сначала белогвардейцы были совершенно отвратительного типа, потом были немцы совершенно ничтожные и убогие. До определённого периода врага пытались всячески принизить.

Кстати, в критических статьях в газетах и журналах вот эта некая «ходульность» отмечалась. Но в то же время все критики отмечали, что если образы белогвардейцев надуманы, если образы крестьян, сыгранные актёрами, не получились, то когда крестьяне играли самих себя — было всё хорошо.

Евгений Ларин: Надо сказать, что впечатлительными были не только критика, но и публика, случайные прохожие. Со съёмками фильма связано очень много курьёзных историй. Все принимали инсценировку за реальную жизнь и пытались вмешаться. Это всё так реалистично выглядело?

Игорь Минов: Это реалистично выглядело, во-первых. А во-вторых, всё ещё были очень свежи в памяти исторические события. Режиссёр Калабухов вспоминает забавный эпизод, когда по сценарию пароход должен был прибыть в Бердск. И пароход пошёл в Бердск, шёл два дня. Пароход, оборудованный пулемётом, с «партизанами» на борту. А никто ведь не объявлял, что в городе снимается кино про Гражданскую войну.

Евгений Ларин: Вегман об этом писал, но, видимо, не все были в курсе.

Игорь Минов: Не все читали, не всем это доступно было.

Евгений Ларин: Свои пришли!

Игорь Минов: На самом деле, за пять лет ситуация не очень сильно изменилась.

Евгений Ларин: Мы знаем о том, что настроения в Ново-Николаевске и в Сибири были самые разные, и поддержкой пользовалась как та, так и другая сторона. Даже вроде войска ГПУ пытались атаковать этот пароход.

Игорь Минов: Да, войска ГПУ пытались атаковать, НКВД. В городе происходили курьёзы. Калабухов вспоминает, как один из актёров, одетый в колчаковский полковничий мундир, вышел в город и был подвергнут нехорошему отношению к нему. Люди реагировали очень активно, иногда помогали, чем могли.

Евгений Ларин: Мы уже сказали, что в фильме играли как профессионалы, так и непрофессионалы. Критики отмечали реалистичность. Актёры всё делали сами? Дублёров-то у них не было вообще, трюки приходилось делать самим?

Игорь Минов: Актриса Маргарита Горбатова, которая сыграла главную героиню, сама исполняла и конные трюки, и прыжки в воду с парохода.

Евгений Ларин: Откуда что взялось? Это талант?

Игорь Минов: Это русская реалистическая школа, наверное, так.

Евгений Ларин: И коня на скаку, и в избу горящую?

Игорь Минов: Что угодно! Кстати, критики в многочисленных статьях особо отмечали вот эти её таланты. Они говорили, что она недостаточно убедительно сыграла, но с технической, трюковой стороны — безупречно.

Евгений Ларин: Всё таки влияние американского кино было сильным.

Игорь Минов: Да, вспомните фильм «Красные дьяволята». Это же калька с американского кино, только перенесённая на наши реалии.

Евгений Ларин: Вегман тоже отмечал, что за счёт динамики фильм выиграет.

Игорь Минов: Вегман сам по себе был очень экспрессивным человеком. Я с трудом себе представляю, как бы он снимал какую-нибудь лирическую драму о Гражданской войне.

Евгений Ларин: Сколько времени ушло на создание фильма? Сколько он длился по времени?

Игорь Минов: Стандартный размер фильма того времени — в пределах часа. Фильм сделали меньше, чем за год.

Евгений Ларин: Нам бы сейчас такие скорости!

Игорь Минов: Да что вы! Это не поддаётся объяснению! Фильм сделали за год при том, что когда были необходимые кадры, их повезли на монтаж в Москву. Там в монтажном зале уже стояла большая очередь.

Евгений Ларин: Там хоть какая-то база была, если у нас вообще ничего не было?

Игорь Минов: Там Госкино, монтажная база. Калабухов вспоминает, что на первый черновой просмотр собралась вся фабрика. Посмотрели с неодобрением. Сказали, что, говоря простым языком, со свиным рылом с калашный ряд. В Москву приехали провинциалы, которые взялись снимать кино.

Евгений Ларин: Что-то себе вообразили!

Игорь Минов: Вегман и Кравков, которые при этом присутствовали, страшно расстроились, оба уехали назад в Ново-Николаевск. А Калабухов вспоминает, что после первого просмотра его кто-то подёргал за рукав пиджака. Обернулся — стоит Эйзенштейн.

Евгений Ларин: Сергей Эйзенштейн, видимо, тогда ещё мало кому известный.

Игорь Минов: Мало известный, потому что ещё не снят «Броненосец Потёмкин», ещё не снята «Мать». Много ещё чего не снято. Калабухов был с ним знаком по «Пролеткульту». Эйзенштейн его подбодрил, сказал, что всё хорошо, но есть недочёты. Эйзенштейн вечером пришёл в гостиницу, и они просидели весть вечер.

Евгений Ларин: То есть в фильме должен был быть титр: режиссёр монтажа Сергей Эйзенштейн.

Игорь Минов: Ну если не режиссёр, то участник монтажа, да.

Евгений Ларин: Есть сведения, что в 1924 году «Красный газ» вышел большим тиражом, а одну копию картины Наркомат просвещения даже постановил поместить в Исторический музей. Как же всё-таки так получились, что ни одной копии не удалось сохранить?

Игорь Минов: Обычно фильмы тех времён в прокат выпускались по 20-25 копий. Фильм «Красный газ» был выпущен в количестве 53 копий, то есть в два раза больше, чем обычно. Народ на него в кинотеатры шёл валом. В Ново-Николаевске за два дня его посмотрели порядка 700 человек. Это много для кинематографа того времени. Действительно, было принято решение одну из копий ленты поместить в исторический музей.

Евгений Ларин: На вечное хранение?

Игорь Минов: На вечное хранение, да. Это практика, которую мы сейчас перенимаем у Соединённых Штатов. Там есть Библиотека Конгресса, куда помещают наиболее значимые произведения, книги, фильмы. Но за 1924 годом последовали 1930-е годы, период массовых репрессий. Репрессий не избежал ни один из участников фильма с разными последствиями.

Вегман был расстрелян, Зазубрин был расстрелян, Калабухов отсидел довольно приличный срок в лагерях. Интересная деталь. Ещё до посадки Калабухов работал в Ново-Николаевске и Томске над совместными проектами с будущим знаменитым режиссёром «Красного факела» Верой Редлих. А когда он находился в лагерях, от смерти его спас брат Веры Редлих, который в лагере работал врачом. Вот так причудливо переплетаются судьбы.

Большая часть актёров была репрессирована. Почему-то к ним так жестоко отнеслись. Кроме Калабухова всех расстреливали. А в те времена расстрел означал вычёркивание из жизни.

Евгений Ларин: И из истории.

Игорь Минов: Если посмотреть книжные издания того времени, особенно Большую советскую энциклопедию, то там часто можно увидеть пробелы, когда заклеивали фамилию, убирали фотографию. Фотографии лиц репрессированных вырезали из газет в библиотечных подшивках.

Существует версия, её высказывал сам Калабухов, что из-за этих репрессий фильм изъяли. И ладно бы просто изъяли! Часто бывает так, что изымают, например, какое-то литературное произведение, а потом в архиве какого-нибудь ведомства находится рукопись или копия. А фильмы просто смывали с плёнки.

Поэтому мы, к сожалению, безвозвратно утратили «Красный газ». Надежда найти всегда есть, хотя это из области фантастики. Может быть, найдётся, потому что, согласитесь, это странно: мы рассуждаем о фильме, который мы ни разу не видели.

Евгений Ларин: Для нас это такое событие, которое навсегда останется в истории города, Сибири, страны. И если бы этот фильм удалось обнаружить, это было бы, наверное, величайшее открытие!

Игорь Минов: Да, конечно, несомненно, потому что это такая веха в истории. Это практически первый фильм, снятый в Сибири.

Евгений Ларин: И один из первых в советском кино.

Игорь Минов: Да, один из первых в советском кино полноценных игровых фильмов.

#Однажды в Новосибирске #Городская история #Городская волна #Кино в Новосибирске #Культура #История #Кино