В Академгородке есть место, где история науки обретает материальные формы. Здесь, на базе Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ СО РАН), под брендом «АкадемВЦентре» работают сразу три культурно-просветительских пространства — реконструкция повседневности советского учёного, музей вычислительной техники и выставка фотоаппаратуры. «Новосибирские новости» посетили интересную локацию и узнали, что такое научный туризм.

Автор проекта «АкадемВЦентре» — команда Академбюро под руководством Анастасии Близнюк. В 2014 году в своей квартире она создала «Интегральный музей Академгородка», в котором через личные вещи учёных рассказывала историю новосибирского научного центра. Позднее стало понятно, что ограниченное пространство не вмещает всех желающих.

«Я начала искать место, куда можно было бы привести школьный класс или большую группу туристов. Предложила коллекционеру компьютерной техники Дмитрию Бачило объединить усилия — и мы сделали туристическую локацию, посвящённую науке», — рассказывает Анастасия Близнюк.

Библиотека, кабинет и гостиная учёного

Это выставочное пространство организовала Анастасия Близнюк. На площадке бывшего вычислительного центра хранят память о первых жителях новосибирского Академгородка. Здесь можно увидеть интерьеры советского НИИ, посмотреть на быт учёного, подержать в руках старинные артефакты, прикоснуться к уникальным архивам.

Точное количество экспонатов назвать невозможно. Большинство из них музею передали в дар потомки научных сотрудников, какие-то, в том числе очень ценные, люди просто выкидывают.

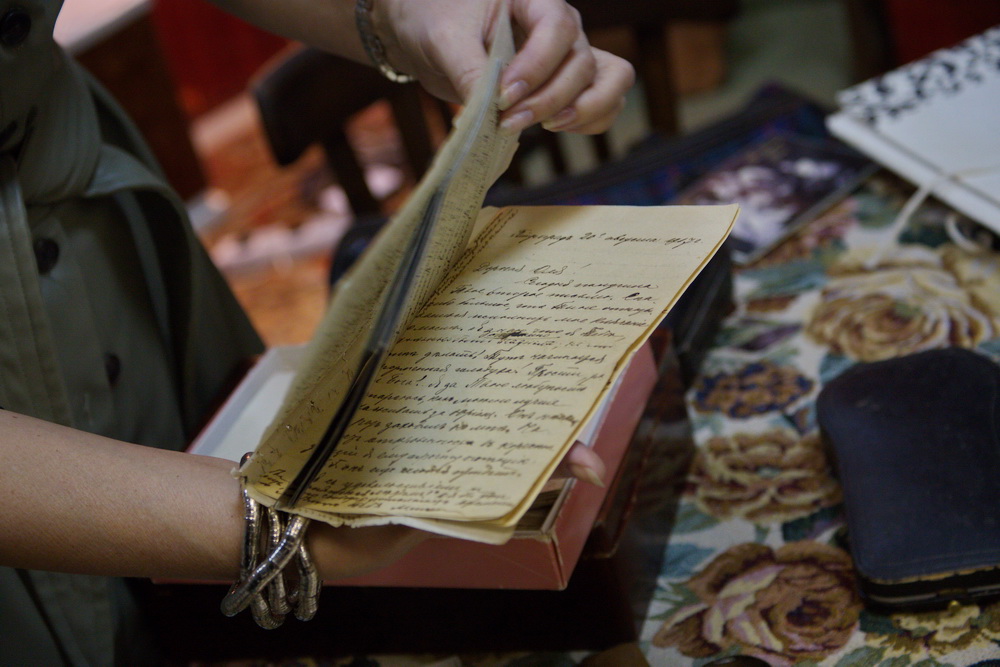

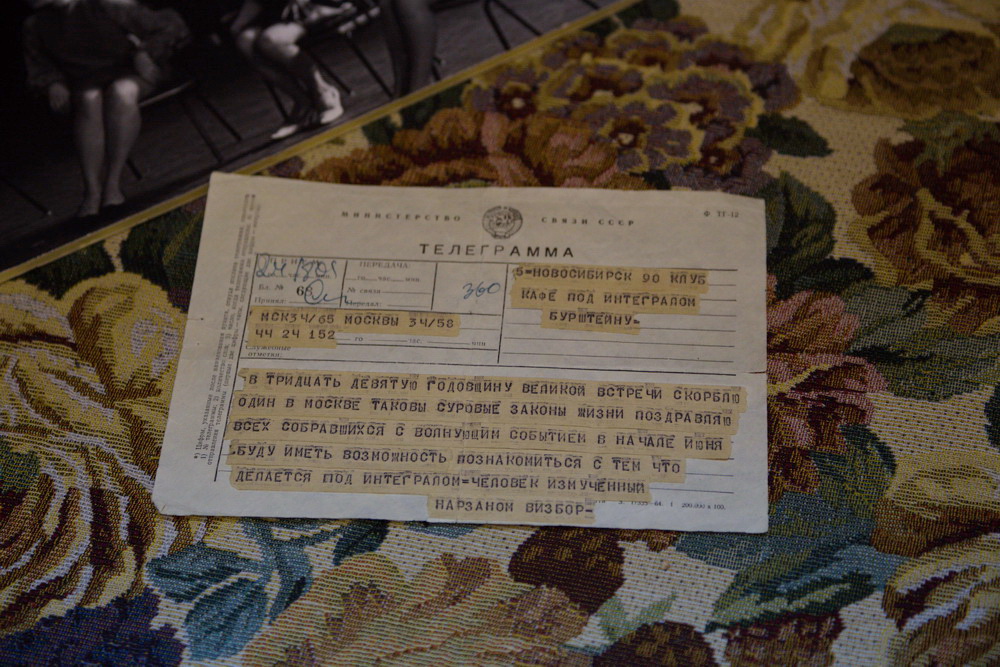

Например, эту коробку с уникальной перепиской буквально «нашли на помойке». В ней целая история чьей-то семьи — письма за 1896 год, послание из Петрограда, написанное в день февральской революции 21 февраля 1917 года.

Не менее пронзительная тема ГУЛАГа с просьбой о реабилитации, или простые рассказы в 1961 году о том, что в Академгородке строят магазины и школу с английским уклоном.

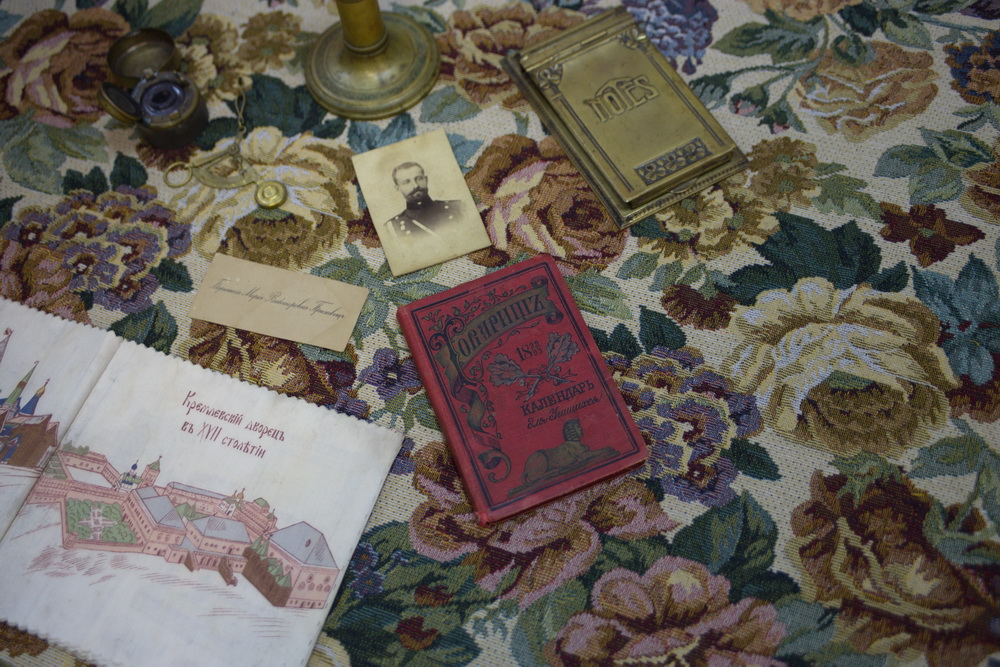

В музейной коллекции также представлены эксклюзивные дореволюционные экспонаты: подсвечник, полученный в дар от Николая II; редкая книга «300 лет Дому Романовых» 1913 года издания; шкатулка, видевшая Пушкина; зашифрованные дневники юной гимназистки.

Когда-то всё это принадлежало семье Притвиц, один из её членов — легендарная «баронесса», кандидат технических наук, инженер Наталья Алексеевна. Она стояла у истоков создания новосибирского научного центра и принимала активное участие в его развитии.

«Через предметы можно плести большую цепочку. И мы рассказываем не про вещи, а про людей, про учёных первого поколения. Конечно, говорим про настоящее. Важно понимать, чем сейчас живет Академгородок. Размышляем и о будущем», — отмечает руководитель музея.

Один из проектов учреждения посвящён учёным, которые научной мыслью приближали победу в Великой Отечественной войне. Он называется «Фронтовой путь сибирской науки», его цель — через книги, архивы, довоенные вещи рассказать о подвиге сибиряков.

Все экскурсии в музее интерактивные — можно включить старые пластинки, примерить наряды, попить чай из посуды именитых академиков, почитать книги или сфотографироваться на фоне настоящей научной библиотеки.

«В других местах экспонаты стоят под стеклом. Наша уникальность в том, что мы не только показываем и рассказываем, но и даём в руки элементы быта», — говорит Анастасия Близнюк.

Музей вычислительной техники

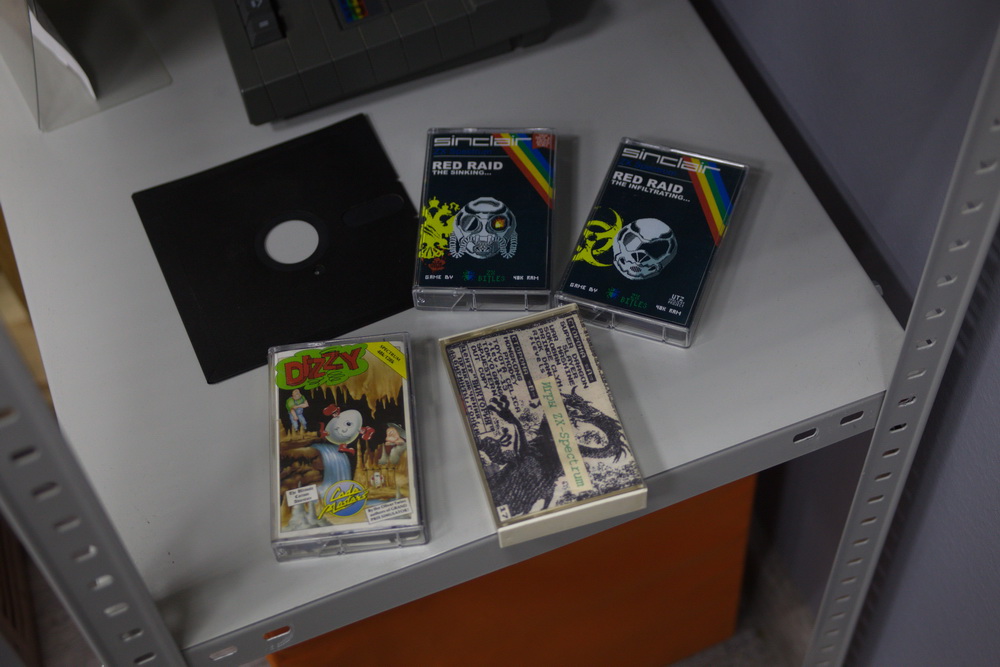

На площадке этого познавательного пространства рассказывают историю развития информационных технологий через призму цифровых развлечений. Посетители могут увидеть здесь интересные экспонаты — начиная от первых игровых консолей середины прошлого века до мощного современного компьютера отечественного производства «Эльбрус».

Основатель музея — Дмитрий Бачило. Он по-настоящему увлечён своим делом, знает об ИТ-сфере много и ведёт популярный видеоблог, в котором увлекательно рассказывает о вычислительной технике.

«Существует заблуждение, что компьютерные игры — пустая трата времени. Но всё это абсолютно неверно. Пока мы не избавимся от такого стереотипа, у нас не будет специалистов. При этом входить в программирование легче на старом, простом и более понятном „железе“», — считает Дмитрий Бачило.

По его словам, именно поэтому в помещении работает два зала. Один из них посвящён игровым приставкам, второй — компьютерам.

История экспонатов начинается примерно с 1960-х годов и заканчивается сегодняшним днём.

Вся техника в музейной коллекции рабочая — компьютеры можно включить, консоли — запустить. Неработающие компоненты не собирают из-за ограниченного пространства. Посетители могут прийти, чтобы просто поиграть, например, в «Денди» или оригинальную приставку Nintendo Famicom.

«В том числе у нас здесь игровой зал. Однако в первую очередь мы нацелены рассказывать — как появились цифровые технологии, как они сейчас развиваются», — продолжает основатель музея вычислительной техники.

Один из ключевых экспонатов — российский компьютер «Эльбрус». Он разработан ещё в Советском Союзе, технологию производства развивают до сих пор: импортозамещающая техника — гордость и флагман отечественной радиоэлектроники.

Эти процессоры используют организации, которые хотят сохранить полную конфиденциальность информации, без утечки данных. Например, на «Эльбрусе» полномасштабно работает экосистема портала «Госуслуги».

Музей фототехники

На этой выставке представлены различные камеры и фотоаппараты, которые собрал новосибирец Владислав Кукарин. Экспозиция знакомит посетителей с фактами создания фототехники и историей развития фотографии в стране — от 1920-х годов до нашего времени. Всего в музейной коллекции около 680 экспонатов, из них более 500 — отечественного производства.

«Хотелось показать тот путь, который прошла отечественная фотоиндустрия от её зарождения до того, к чему мы сейчас пришли. Для нас главное — не процесс фотосъёмки, а исторический процесс с перспективой на будущее», — говорит Владислав Кукарин.

Среди выставочных образцов можно увидеть первый советский серийный фотоаппарат ЭФТЭ-1, легендарную фотокамеру Leica. Также здесь выставлена незнакомая российским потребителям техника 1990-х годов, которая пользовалась спросом за рубежом — камеры, записывающие изображение на дискеты или CD-диски.

Рассказывают посетителям и об истории развития одноступенчатых фотоаппаратов мгновенной печати. Мы их знаем по моделям Polaroid и более современным Instax, а начиналось всё в СССР с появлением в 1950-х годах аппарата «Момент». В комплекте к нему шли специальная плёнка, фиксаж и кисточка — всё это показывают в музее.

Помимо выставки, для посетителей площадки проводят мастер-классы по фотопечати и лекции по истории фотодела.

Записаться на экскурсии в эти музеи или узнать подробнее о работе культурно-научного объединения можно на сайте бренда «Академбюро».