12 апреля 1961-го, ровно 64 года назад, Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый для человечества пилотируемый полёт на орбиту. Он длился 1 час 48 минут и навсегда вошёл в мировую историю. Причастным к этому событию себя чувствовал весь СССР, гордость испытывали в каждом его уголке, но у Новосибирска на это было особое право, в том числе потому что он помогал вернуть героя на Землю. В системе мягкой посадки спускаемого аппарата с Гагариным стояли фотоэлектронные умножители ФЭУ-70, сделанные на новосибирском заводе «Экран», один из преемников которого — АО «Экран-оптические системы» (актив РАТМ Холдинга) — и сегодня продолжает развивать электронно-оптическое приборостроение.

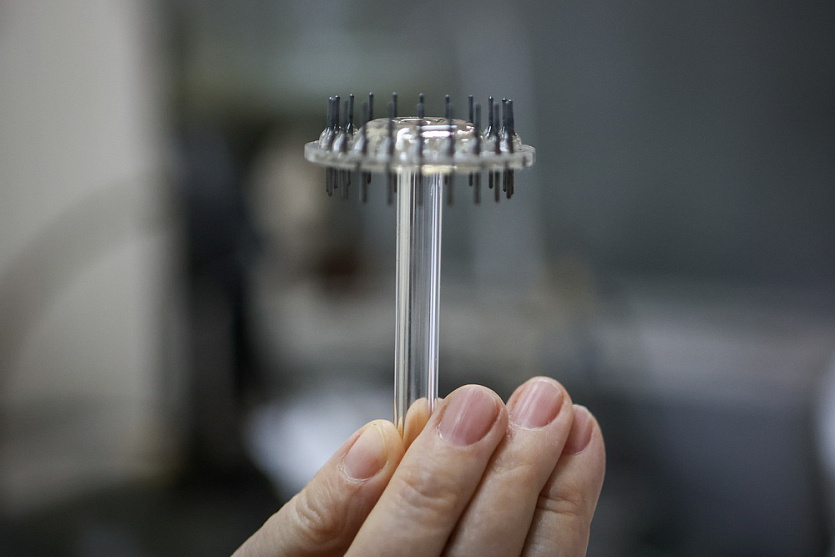

О примечательных фактах из жизни предприятия «НН» рассказала его ветеран Нина Крылова, имеющая за плечами 52 года стажа на производстве фотоэлектронных умножителей — электровакуумных приборов, разные типы которых с виду могут отдалённо напомнить лампы накаливания, ручные фонарики или прожекторы. Но на самом деле это сложные по своему устройству датчики излучения с фотокатодом, которые способны уловить даже слабый световой поток, с помощью системы динодов многократно усилить и преобразовать его в электронный сигнал.

Фотоэлектронные умножители помогают космонавтам возвращаться на Землю, а астрофизикам исследовать Вселенную, например, изучать потоки фотонов во время рождения звёзд.

На «Экране» серийное производство ФЭУ начали в 1959 году. Сначала выпускали умножители, разработанные ленинградским НИИ «Электрон». Позже опытно-конструкторское бюро завода стало совершенствовать технологии и на их основе создавать свои модели. За одну из них — ФЭУ-55 — предприятие в 1970 году наградили орденом Октябрьской Революции. Эти приборы стали «глазами» советских луноходов и были задействованы в фотосъёмке Венеры.

По данным генерального директора АО «Экран-оптические системы» Ильи Орлова, сейчас в линейке предприятия — порядка 25 типов ФЭУ с щелочным, бищелочным и сурьмяно-цезиевым напылением на стекле, пять из которых — для задач космического масштаба. Аналогов некоторым приборам на постсоветском пространстве нет. Кроме как в Новосибирске, их больше нигде не делают, и ЭОС выступает эксклюзивным поставщиком для Роскосмоса.

Это прежде всего устройства для фотонных высотомеров системы мягкой посадки космических аппаратов. Во всех российских капсулах стоят только умножители завода «Экран-оптические системы». Конечно, сейчас это уже совсем не те приборы, что во времена первых космических полётов, подчёркивают на предприятии: за годы производства датчики значительно эволюционировали. В 1960-е это был разработанный НИИ «Электрон» ФЭУ-70 в хрупкой стеклянной оболочке. В 1970-е на «Экране» сконструировали и стали изготавливать более надёжный позвонковый ФЭУ-91-1. С 1987 года и по сей день выпускают ФЭУ-141 собственной разработки — устройство механопрочной конструкции со встроенным делителем.

«Это штучное производство. Производственный цикл занимает года полтора. Для каждой операции в изделии свой коэффициент выхода годной продукции.

Например, мы запускаем в работу сто, а получаем меньше приборов, и это нормально, это предусмотрено планом, поскольку при создании ФЭУ человек может влиять не на все процессы», — объясняет Нина Крылова, знающая о фотоэлектронных умножителях больше, чем кто-либо из коллег: за полвека на заводе она прошла путь от ведущего технолога до начальника производства.

В числе прочих приборов на предприятии выпускают ФЭУ-200 — их используют, в частности, для исследования космических частиц — нейтрино — с помощью черенковского водного детектора. Такие устройства стоят в экспериментальном комплексе «Невод» в здании МИФИ, в телескопе Баксанской нейтринной обсерватории в Приэльбрусье, в обсерватории «Пьер Оже» в Аргентине, в итальянской подземной лаборатории Гран-Сассо. Ещё один тип умножителей производства ЭОСа — ФЭУ-167 — задействовали для изучения гамма-излучения на спутниках серии «Космос» и «Коронас-Ф».

Предприятие космического значения расположено в индустриальном парке «Экран» рядом с Тихим посёлком. По словам Ильи Орлова, на заводе работают 106 человек, из которых непосредственно в создании ФЭУ участвуют 23. Это в разы меньше, чем в советское время, но позволяет выдавать необходимое заказчикам количество продукции. Среднегодовой объём выпуска — около 1000 умножителей разных типов.

Каждый ФЭУ — детище коллективное. Как уточняет Нина Крылова, для изготовления одного прибора в зависимости от модели требуется от нескольких сотен до тысячи технологических операций. Чтобы их выполнить, нужно привлечь представителей трёх десятков различных профессий, среди них такие редкие, как стеклодув, металлизатор, заварщик, откачник-вакуумщик, химзаготовщик и другие. В маленькой команде каждый работник стремится к универсальности: старается разобраться сразу в нескольких процессах, чтобы при необходимости обеспечить взаимозаменяемость.

«Мы же понимаем: если один человек заболел, это не значит, что производство должно остановиться», — рассуждает Нина Александровна.

Ремесло передают друг другу внутри коллектива. Иначе никак: в ситуации, когда заводов с электровакуумными технологиями в городе почти не осталось и учебные заведения перестали выпускать специалистов для них, готовить профессионалов с нужными навыками помогает система наставничества.

«Даже откачницу мы можем взять без профессионального образования. Главное, чтобы человек был с техническим складом мышления. И учим, учим, учим. Про некоторых потом думаешь: господи, надо выгнать, всё без толку», — смеётся Нина Александровна.

«Кадровый голод не является количественным, речь идёт о качестве, то есть компетенциях кандидатов, поскольку специализированных техникумов не осталось, в вузах об электровакуумных приборах читают в формате исторической справки.

Чем и занимаемся, причём успешно, поскольку производим продукцию высокого класса, не имея от потребителей претензий к её характеристикам», — подчёркивает Илья Орлов.

Для человека, далёкого от основ электровакуумной техники, производство фотоэлектронных умножителей выглядит завораживающе: чего только стоит отжиг металлических элементов в водородной печи или процесс алюминирования, когда покрытая спецсоставом стеклянная колба под воздействием высоких температур становится серебристой.

Изготовление отдельных деталей, их химическая обработка, монтажно-заварочные процессы: пройдя через десятки рук по технологической цепочке, на финальной стадии готовый прибор поступает на вакуумную откачку — из него удаляют газы. После каждое устройство ждёт серия испытаний с помощью специального оборудования: производитель и заказчик должны убедиться, что ФЭУ соответствует всем требованиям — обладает необходимыми светотехническими и электрическими параметрами, ударопрочностью, выдерживает вибрационную и климатическую нагрузку.

Отбракованные датчики перемещают в изолятор. Те части, что можно использовать вторично, изымают и возвращают на производство. Которое удалось сохранить, несмотря на все кризисы, пережитые экономикой нашей страны. Завтра, 13 апреля, заводу «Экран» исполняется 71 год, 66 из которых здесь выпускают устройства для исследования космического пространства, помогая человечеству стать ближе к звёздам. Несколько фотоэлектронных умножителей можно увидеть в недавно открытом музее имени Ю. В. Кондратюка на улице Советской.

Тем не менее в хронологию развития космонавтики вписано название именно сибирского завода. И его перспективы руководство видит чётко.

«Все космические лётные программы, которые существуют в настоящее время и планируются на ближайшие годы, точно будут работать на наших приборах», — уверен Илья Орлов.

#Промышленность #Городские технологии #Город знаний #Сделано в Новосибирске #Фотогалерея