7 февраля на радио «Городская волна» (101.4 FM) прозвучал очередной выпуск «Разговора об истории Новосибирска». В гостях в студии побывал ведущий библиограф отдела краеведения областной научной библиотеки Андрей Верхов. «Новосибирские новости» публикуют полную расшифровку программы.

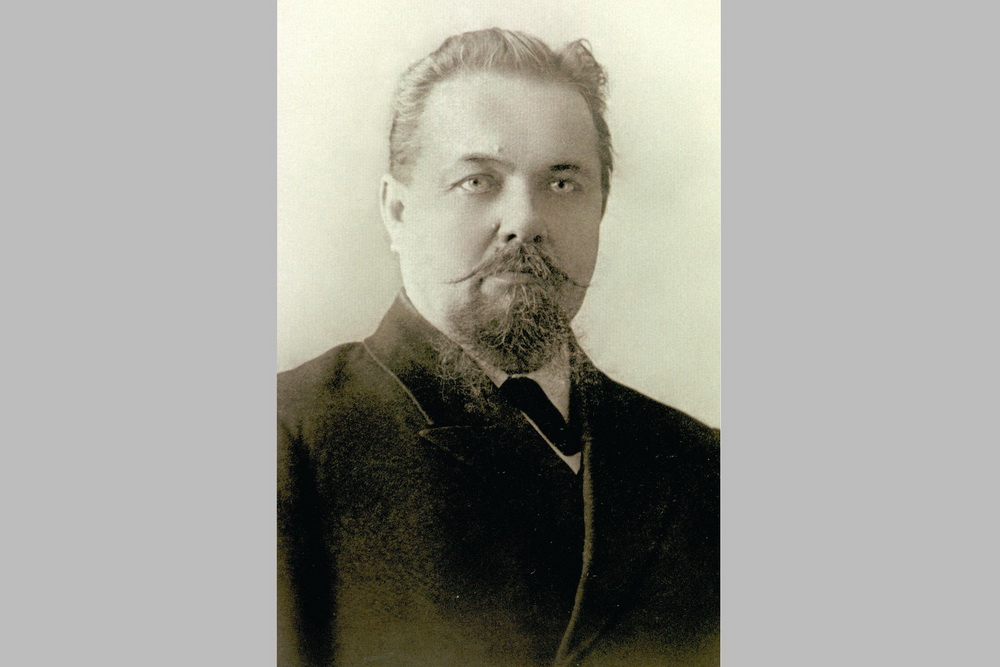

Евгений Ларин: Поистине прекрасен повод, по которому мы сегодня собрались. Дело в том, что ровно 125 лет назад, 7 февраля 1900 года ново-николаевский предприниматель Николай Павлович Литвинов получил у томского губернатора разрешение открыть в посёлке типографию. Первую! Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня мы поговорим и об этой типографии, и о том, что там печатали.

О самом Николае Павловиче Литвинове мы в этой студии уже говорили — и специальные выпуски ему посвящали, и много раз упоминали. Но всё же не лишним, думаю, будет напомнить нашим слушателям о том, что к моменту открытия типографии Литвинов уже несколько лет как отошёл от своей первой специальности — медицинской (он был фельдшером) — и вовсю занимается бизнесом.

Андрей Верхов: Когда вспоминают о Николае Павловиче Литвинове как о деятеле городской культуры, начинают с того, что уже в 1897 году у него появился книжный магазин. Через два года Литвинов открывает читальню — что-то вроде небольшой библиотеки на вокзале станции Обь (сейчас это Новосибирск-Главный) — и ценовое справочное агентство для коммерсантов (там же, при станции).

Евгений Ларин: То есть все, кто приезжает торговать, купить-продать, может там получить актуальные цены на товары?

Андрей Верхов: Да, актуальные цены купли-продажи, ассортимент товаров и так далее.

Евгений Ларин: К тому времени Литвинов ещё начинает заниматься общественной деятельностью. Но мы её сегодня оставим за кадром, потому чем он много чем занимался — кажется, что ему в посёлке, а потом и в городе, было дело буквально до всего.

Что касается типографии, то когда она открылась? 7 февраля было получено разрешение, а печатные станки к тому моменту уже стояли и ждали, что губернатор даст добро и пойдёт печать?

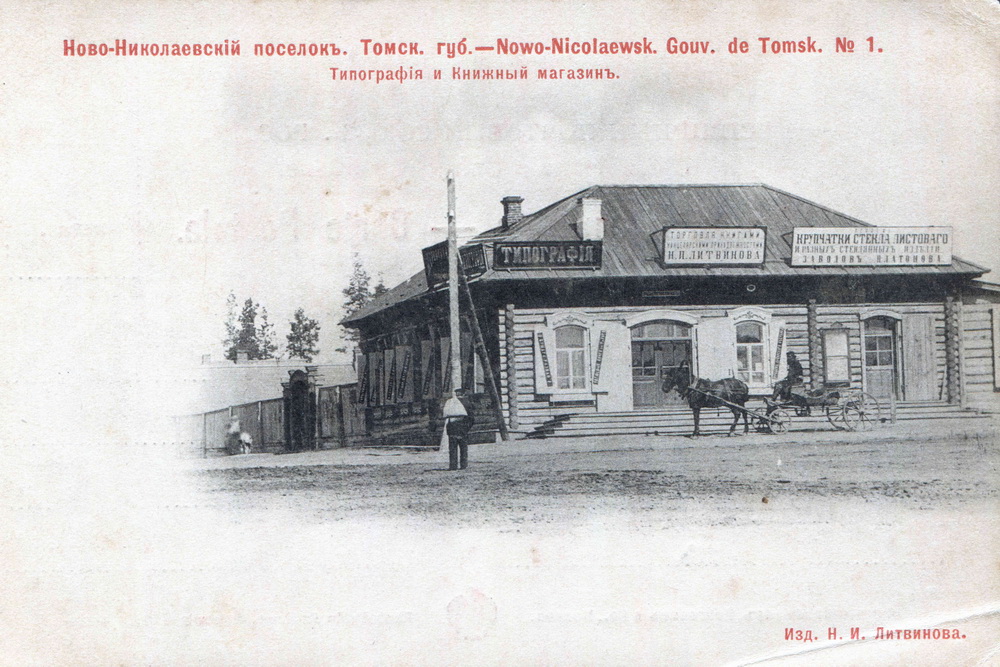

Андрей Верхов: Таких деталей мы, конечно, не знаем. Мы знаем, что в 1900 году типография уже работала. Размещалась она в деревянном здании — что было вполне естественно — не слишком большом и не слишком маленьком. Судя по планам посёлка того времени, находилось оно на краю ярмарочной площади. Чуть позже это будет перекрёсток улиц Воронцовской и Кабинетской, сейчас это Свердлова и Советская. На том месте сейчас находится Новосибирская государственная областная научная библиотека.

Евгений Ларин: Надо полагать, это Старобазарная площадь, которая находилась в районе площади Свердлова, потому что потом торговое место переедет на современную площадь Ленина, где будет Новобазарная площадь.

Я правильно понимаю, что типография была открыта в том же деревянном здании, где находился книжный магазин Литвинова — собственно, при магазине?

Андрей Верхов: Если судить по имеющемуся фотоснимку, да.

Евгений Ларин: И можно предположить, что, поскольку это был магазин, в том числе и канцелярских принадлежностей...

Андрей Верхов: И культурных товаров.

Евгений Ларин: ...то типография первоначально должна была снабжать магазин некой продукцией?

Андрей Верхов: Вообще, конечно, должна была снабжать. Насколько нам известно, первой продукцией типографии Литвинова, первыми её заказами были бухгалтерские канцелярские расходники — бланки квитанций, счетов, бухгалтерские книги, учётные книги. И вроде бы был даже заказ от железной дороги на большие тиражи подобных материалов. Вся эта печатная продукция была необходима не только в силу железнодорожного строительства.

Для бизнеса все эти вот расходные материалы, конечно, были очень нужны.

Евгений Ларин: И все эти бланки можно было тут же и купить — рядом, в магазине?

Андрей Верхов: Полагаю, что да.

Евгений Ларин: К печатной продукции Литвинова мы вернёмся чуть позже. А теперь давайте выясним один вопрос, возможно, он важный. Каким был печатный станок или станки в типографии? Это были паровые машины или какие-то другие? Насколько они были большие? Их, наверное, невозможно было поставить прямо в магазине? Нужна ли была какая-то специальная пристройка под печатный цех?

Андрей Верхов: Судя по тем изображениям, которые сохранились — есть фотография, есть реконструкция, которую в своё время проводили аспиранты Архитектурной академии — там была достаточно приличная усадьба. То есть не нужно представлять себе какую-то избушку.

Евгений Ларин: Но на известной открытке, которая была напечатана как раз в типографии Литвинова, изображено довольно маленькое здание.

Андрей Верхов: А вы сравните: там рядом есть и люди, и кони, и телеги. Не такое уж оно и маленькое.

Во-первых, в то время для небольших типографий были в ходу ещё и печатные машины с ручным приводом, то есть с большим колесом, которое вращал человек. Может быть, Литвинов начинал с них. А по документу 1910 года за подписью самого Николая Павловича при его типографии уже работает собственная электростанция, причём достаточной мощности. Это документ, в котором Литвинов просит разрешения на проведение электрической линии на Николаевский проспект (современный Красный проспект) с улицы Кабинетской от электростанции при типографии в свой новый магазин. А это значит, что электростанция имеет достаточную мощность, чтобы обеспечивать и работу типографии, и передачу электричества по проводам, и освещение магазина. В 1910 году электростанция уже работает.

Евгений Ларин: Получается, что печатные станки Литвинова...

Андрей Верхов: ...приводились в действие электричеством. И в рекламе типографии фигурирует слово «электропечатня».

Но дело в том, что электричество для этой электропечатни могла вырабатывать и паровая машина. Позже в этом комплексе на Советской, 6, где сейчас находится наша библиотека, стояла именно паровая машина, которая была подключена к генератору и вырабатывала электричество. И, по некоторым свидетельствам, какое-то время у Литвинова стоял керосиновый двигатель. Они были достаточно громоздкими.

Евгений Ларин: Как вы считаете, это было пожароопасное производство?

Андрей Верхов: В России 1910 года, когда у Литвинова уже стояла электростанция, технические нормы соблюдались. Двигатели устанавливали согласно нормам пожарной безопасности.

Евгений Ларин: Вопрос про пожароопасность был подводкой к следующему вопросу. Самым распространённым мнением является то, что типография Литвинова пострадала в большом пожаре в мае 1909 года. Скажем так: была деревянная типография, которая в какой-то момент стала каменной. И много где можно прочитать, что это произошло после пожара 1909 года. Типография сгорела, Литвинов получил страховку и построил на эти деньги новую типографию.

Но мы знаем схему распространения пожара, мы знаем, что он не дошёл до угла Воронцовской и Кабинетской. Он вообще не перекинулся на нечётную сторону Красного проспекта. Более того, газеты за май 1909 года выходят! Собственно, где они печатаются? А они там же и печатаются, в той же самой типографии. Так при каких обстоятельствах деревянная типография превратилась в каменную?

Андрей Верхов: По поводу пожара существовал некий консенсус пишущих об этом. И далеко не все к нему присоединялись. Я тоже, когда попробовал вникнуть, узнал то же самое, что и вы сейчас сказали: что большой пожар не доходил до этого квартала, что газеты продолжали выходить регулярно с обозначением в газете места печати как типография на углу Воронцовской и Кабинетской.

Есть сведения, может быть, подтверждённые какими-то источниками, но мне неизвестными, о том, что здание это горело в какой-то другое время. А также есть информация, тоже не подтверждённая известными мне источниками, что Литвинов просто разобрал это здание и выстроил на его месте новое, расширяя типографию, расширяя свой бизнес. Достоверных сведений о том, что типография сгорела, у нас, в общем, нет.

Евгений Ларин: То есть вполне возможно, что никакого пожара-то и не было, а был просто рост бизнеса.

Андрей Верхов: Вполне возможно, что так.

Евгений Ларин: И если Литвинову была выплачена страховка, то об этом тоже должны быть какие-то документы?

Андрей Верхов: Мне, по крайней мере, о них не известно. И что касается даты постройки каменного здания на том же месте, то я в своё время проработал архив разрешений на строительство ново-николаевской Городской думы, просмотрел шесть с половиной тысячи документов, и ни одного документа относительно строительства нового здания типографии Литвинова, к сожалению, я там не нашёл.

Но там действительно многие документы были утрачены. Краеведы на эту тему дискутировали, искали источники и пока, насколько мне известно, точная дата постройки каменного здания типографии не выявлена. В 1914 году, по свидетельству рабочих, оно уже было. Может быть, оно появилось в 1910 году, когда Литвинов просит разрешение провести электрическую линию от своей электростанции.

Евгений Ларин: Так или иначе, каменная типография появилась и продолжила работать, выпускать печатную продукцию. Давайте чуть более подробно поговорим о том, что это была за продукция.

Мы уже сказали, что начинал Николай Павлович со всевозможных бланков. Я полагаю, что он просто печатал всё, что ему заказывал бизнес.

Андрей Верхов: Да, разумеется. Но, кроме расходников в виде бланков и учётных книг, бизнес, особенно бизнес акционерного типа, требовал и других документов. Законодательство требовало издавать уставы и отчёты. И вот эти уставы и отчёты разных ново-николаевских организаций Литвинов также печатал в своей типографии. Например, отчёт Ново-Николаевского Томской губернии торгово-промышленного общества взаимного кредита за 1909 год или отчёт Ново-Николаевского общества взаимного страхования имущества от огня за 1912 год.

Евгений Ларин: Таким образом, Литвинов печатал эти отчёты всё время существования типографии, а не только на первых порах?

Андрей Верхов: Разумеется. У него заказывали, он печатал. Типография расширялась, и, может быть, для нас как для краеведов главным из того, что там издавалось, были городские газеты. Городская газета — это очень важная вещь, и роль Литвинова как городского газетчика — это невероятно важная роль. Но продолжали издаваться и отчёты.

Евгений Ларин: Я знаю, что помимо отчётов там издавались всевозможные брошюры, например, был очерк Жерновкова.

Андрей Верхов: Очерк Григория Ивановича Жерновкова «Сибирь и Правительство» — отнесём его к общественной или общественно-политической литературе. Был собственный очерк Литвинова «Арасан, Рахмановские ключи, в связи с наблюдениями в 1914 году» — это курортологический очерк, сообщение о лечебном значении курорта. Вот эта книга, кстати, в том числе продавалась в магазине Литвинова, мы знаем об этом из рекламы.

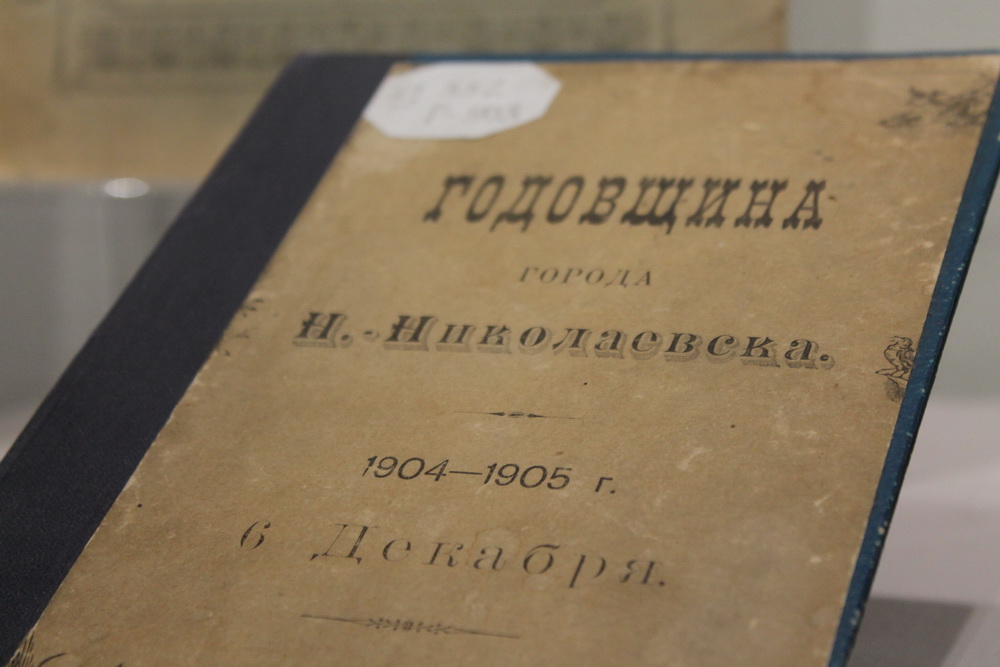

Евгений Ларин: Одним из первых важных справочных документов стала брошюра с результатами переписи населения Ново-Николаевска, которая прошла в октябре 1905 года. И уже в декабре 1905 года Литвинов напечатал её результаты.

Андрей Верхов: Да, это крохотная брошюра под названием «Годовщина города Ново-Николаевска. 1904–1905 г.». В ней очень короткий статистический очерк, но он очень показательный для изучения истории города. Например, о количестве частных предпринимателей мы знаем именно оттуда. Даже о количестве лошадей, которое содержалось в то время в городе.

Евгений Ларин: Мы также знаем, где жили рабочие, например, о том, что они обитали, в частности за полотном железной дороги на складах керосина братьев Нобелей и общества «Мазут».

Андрей Верхов: Это очень ценный очерк.

Евгений Ларин: А какую годовщину Литвинов имеет в виду? Что это за дата — 1904–1905 годы, почему это годовщина?

Андрей Верхов: Потому в что в 1904 году наш посёлок получил статус города. Получается, в 1905 году — первая годовщина.

Евгений Ларин: Ещё одно важно для историков документальное свидетельство вышло в типографии Литвинова в 1912 году. Это им же и написанный «Справочник по городу Ново-Николаевску».

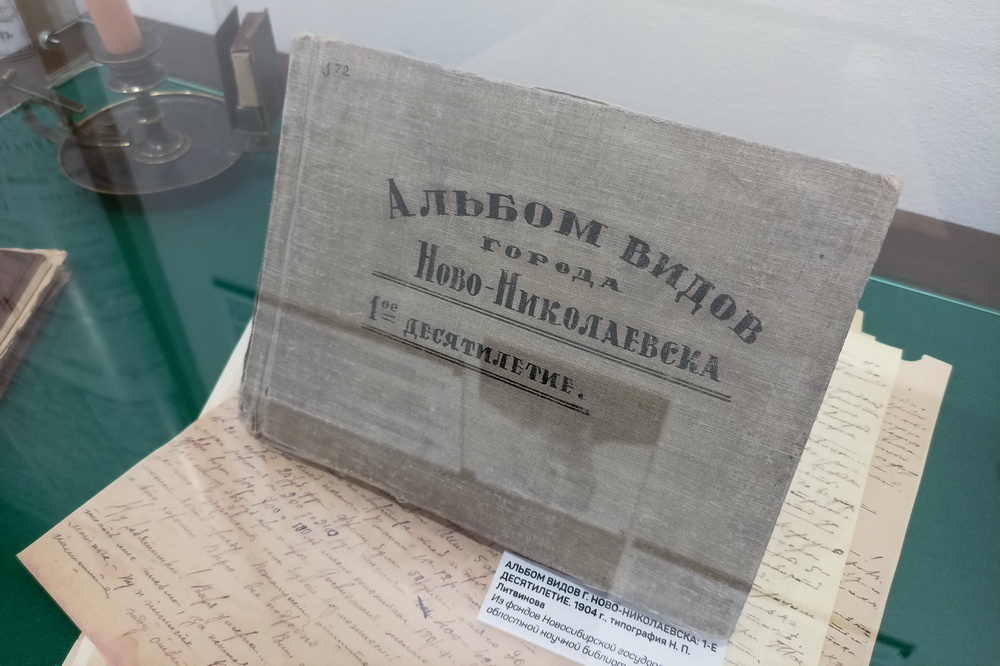

Андрей Верхов: Литвинов был краеведом в полной мере, потому что в описании города он принимал самое активное участие. Достаточно назвать наборы его открыток, первый фотоальбом 1904 года с видами города.

Евгений Ларин: К фотоальбому 1904 года Литвинов не успел добавить то самое описание города, издание вышло без него.

Андрей Верхов: Этот фотоальбом не вышел из печати! Существующее издание — единственный экземпляр, фактически это макет альбома, куда вклеены листы, предназначавшиеся для печати будущего альбома. Это листы, которые прошли цензуру. Это фотографии с подписями, из которых должен был состоять альбом. А тогда издания должны были обязательно проходить предварительное цензурирование. Листы были отправлены в Томск губернскому цензору. Цензор их заверил, одобрил к печати и вернул. Но издание альбома не состоялось. Литвинов не успевает напечатать альбом — его призывают фельдшером на русско-японский фронт. Однако альбом не выходит и тогда, когда Николай Павлович возвращается. А по какой причине издание не состоялось — неизвестно. Листы действительно сшиты в виде альбома, но кто их сшивал в альбом, мы тоже не знаем. Возможно, сам Николай Павлович.

Таким образом, это единственный экземпляр невышедшего фотоальбома. Но есть репринтное издание, которое наша библиотека предприняла в прошлом году; там тираж, конечно, побольше.

Евгений Ларин: А какой-то фотоальбом выходил в типографии Литвинова?

Андрей Верхов: Есть фотоальбом 1913 года с предисловием от городского головы Владимира Ипполитовича Жернакова. Это издание было отпечатано совсем в другой типографии, но приписывают его Николаю Павловичу Литвинову.

Евгений Ларин: А что касается открыток, то во многом благодаря именно им мы и знаем, как выглядел наш город тех лет.

Андрей Верхов: Первая серия открыток, согласно имеющемуся каталогу, выходила в 1902 году.

Евгений Ларин: Самое удивительное — в том, что от первого бланка, который вышел в литвиновской типографии, до выпуска первой городской газеты проходит всего шесть лет!

Андрей Верхов: Да, газета «Народная летопись» начинает выходить в 1906 году, а после некоторое время она выходит ещё в 1909-м. После закрытия «Народной летописи» в 1906-м Литвинов издаёт ещё четыре газеты.

С 1907 по 1909 год выходила газета «Обь», «Обская жизнь» выпускалась с 1909 по 1912 год, затем в 1913 году выходила газета «Сибирская новь», а с 1912 до 1917 года — «Алтайское дело».

Огромное заслуга Николая Павловича Литвинова состоит в том, что он в каком-то смысле создал город — не только своими действиями по имущественному статусу городских земель.

Евгений Ларин: Да, мы здесь не сказали, но известно, что Николай Павлович был активным участником так называемой борьбы за землю, неоднократно ездил в Петербург — обивать пороги государевых учреждений.

Андрей Верхов: Ездил достаточно успешно. Но для городской культуры, для городского самосознания газета — это очень важно. Я, например, помню, период 90-х годов прошлого века, когда газета действительно становилась зеркалом общественной жизни и даже её организатором. И когда у города есть своя газета, город в значительной степени из-за этого понимает, что он город, а не случайный посёлок. Вот в этом главная заслуга Николая Павловича.

Евгений Ларин: То есть он создал город в плане его информационной картины.

Андрей Верхов: Да, пресса — это зеркало для общества, для населённого пункта. Зеркало, в которое он смотрится.

Евгений Ларин: Когда прекратилась издательская деятельность Николая Павловича?

Андрей Верхов: В мае 1917 года Николай Павлович Литвинов ликвидирует все свои ново-николаевские активы, включая типографию — он продаёт её кооператорам, союзу кооперативных союзов «Закупсбыт».

Евгений Ларин: Как вам живётся в здании, стены которого, возможно, помнят Николая Павловича Литвинова, человека, который стал одной из самых ярких фигур в ранней истории нашего города?

Андрей Верхов: После Николая Павловича это здание пережило три перестройки — оно в разы увеличилось в объёме, в высоте и в длине. Здание занимали знаменитые издатели — сначала «Сибкрайсоюз», а потом «Советская Сибирь». Библиотеке сейчас там тесновато, но это другой вопрос. А живётся нам там хорошо, потому что всё, что в этой типографии издавалось до 1973 года, хранится у нас. Мы чувствуем преемственность. Эта связь не прерывается.

Евгений Ларин: И та типография, которая всегда существовала при библиотеке как издательско-полиграфический центр, — это по сути и есть наследие Литвинова?

Андрей Верхов: Если говорить про размещение типографии, то она находится в другом крыле здания. А по сути — да, получается так, что печатное дело в том или ином масштабе на этом перекрёстке Советской и Свердлова не прерывалось. И не прерывается.

Евгений Ларин: Пусть оно так продолжается и дальше.

#Интервью #Культурный город #Городская история #Городская волна