В годы Великой Отечественной войны почти все предприятия Новосибирска были переоборудованы под выпуск продукции для обороны.

Оловозавод начали строить в 1940 году, открытие предприятия намечали на 1943-й. В 1941-м сюда эвакуировали завод из Подольска. В ещё не достроенных зданиях цехов начали монтаж оборудования. Дело шло трудно: «Тут такая пробка с ручкой, если забился насос, вода вот сюда побежала, а вода ледяная, руки немного погреешь и дальше работаешь» (А. К. Удовиченко). 22 февраля 1942-го практически на улице, в помещении, покрытом вместо крыши брезентом, запустили отражательную печь и в 12 часов ночи разлили первую плавку — 150 кг чёрного олова.

Вместе с затонцами они построили несколько бронекатеров типа 1124 — их ещё называли «речными танками». В годы войны со стапелей сошли три катера, они были отправлены на Дальний Восток и принимали участие в Маньчжурской наступательной операции, а ещё три в 1945–1946-м ушли на Днепр и Дунай.

Боевая слава старейшего городского завода «Труд» зародилась ещё в Первую мировую. Тогда предприятие делало корпуса для мин. С началом Великой Отечественной оно начинает выпускать горно-обогатительное оборудование. Стране срочно нужны алмазы — это поставки нового вооружения.

Кроме того, производят военную продукцию: высокоточные камеры для реактивных снарядов, корпуса 120-миллиметровых мин. От рабочих посыпались рацпредложения. «Корпуса мин на прочность испытывали высоким давлением. Я сумел придумать оснастку, необходимую для испытаний. Тогда меня старые рабочие шутливо называли Кулибиным» (М. С. Гладков).

Другой новосибирский машиностроительный завод — имени XVI партсъезда (ныне «Станкосиб») — выдаёт снарядные гильзы, детали 50-миллиметровых мин и реактивных снарядов. А ещё — станки: усовершенствованные модификации и новые фасонно-токарные и специальные. За годы войны их изготовили более 2300.

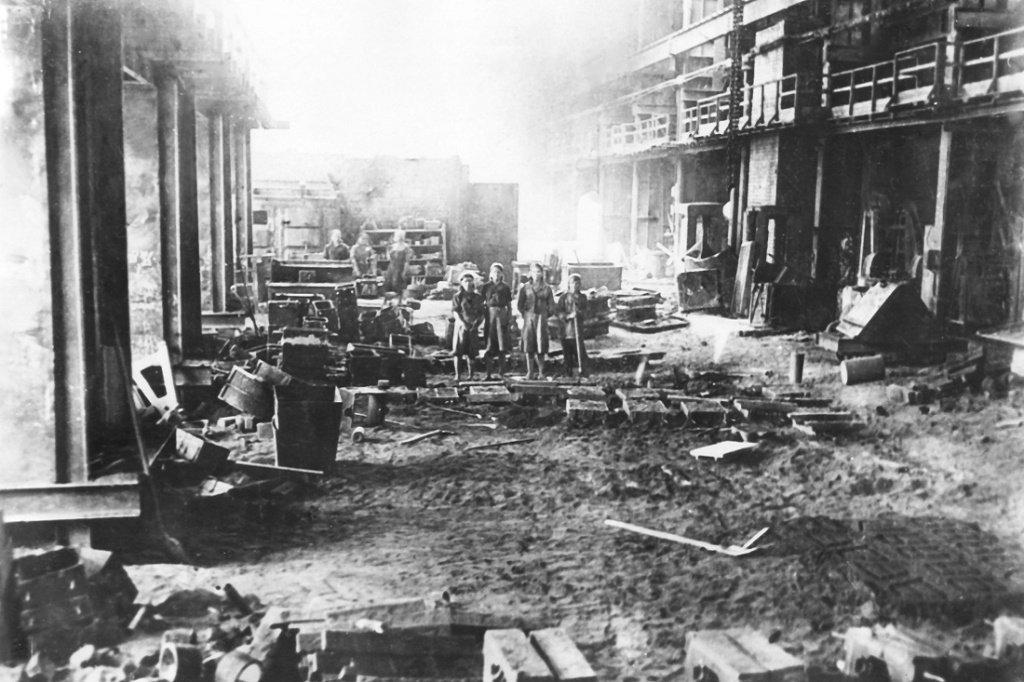

Завод расточных станков начали возводить осенью 1940 года. Следующим летом работы оживили как стройку «Тяжстанкогидропресса». Сюда эвакуировали станкозаводы из Краснодара и Краматорска, Таганрогский завод гидропрессов, а также Ленинградское центральное бюро тяжстанкостроя.

На предприятии работало много молодёжи. Бригада формовщиков, которой руководил 16-летний комсомолец Витя Дурнов, в 1943 году стабильно перевыполняла плановое задание до 132%. В 1944-м на завод стали поступать для восстановления повреждённые станки из Сталинграда.

Перестройка производства требовала и увеличения энергетической мощности, и технологического пара. На Левобережной ГРЭС (ТЭЦ-2) значительно ускорили темпы монтажа второго турбогенератора, и, несмотря на нехватку оборудования, в августе 1941-го он был запущен, а в ноябре ввели в действие и третий котёл. «Я работал 12 часов через 12. Ни выходных, ни отпусков, ничего, вот 4 года. Это если нормальный график. А если ненормальный, значит, смены нет, 36 часов» (Н. С. Папакин).

ТЭЦ работала практически без перерыва, даже летом. Для полного обеспечения предприятий неподалёку активизировали строительство ещё одной станции — ТЭЦ-3. На ней установили генераторы, эвакуированные из Донбасса, Харькова, Ростова.

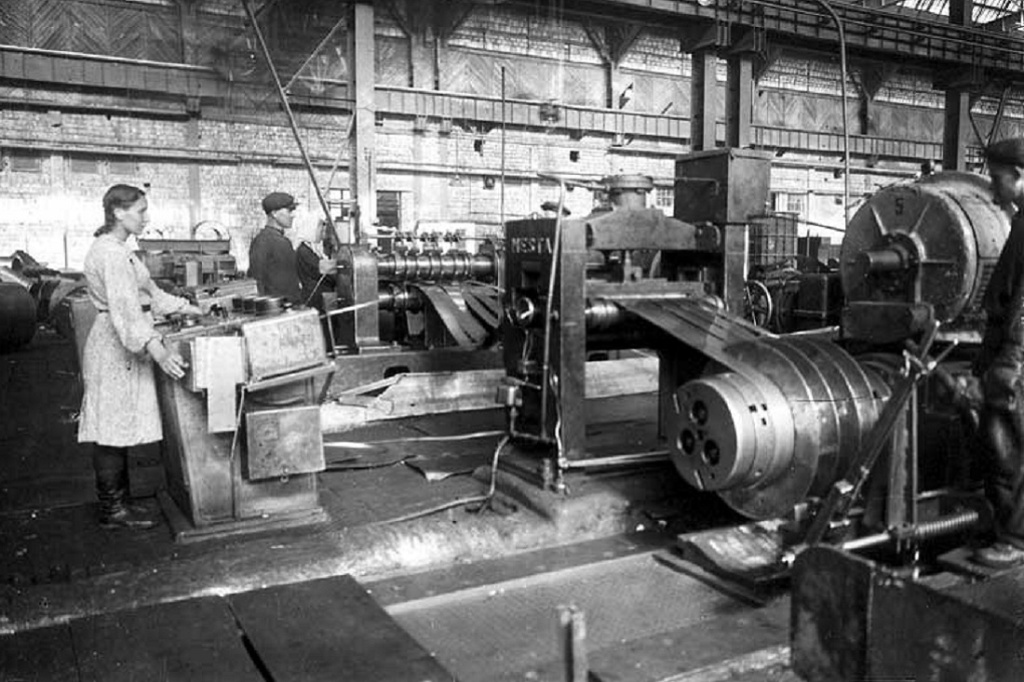

Осенью 1941 года из 179-го комбината был выделен металлургический завод, получивший имя своего первого директора А. Н. Кузьмина, прибывшего с Украины вместе с 200 специалистами. Технологическое оборудование для предприятия привезли из США, станки, краны, вспомогательное эвакуировали с «Запорожстали». В мае 1942 года запустили основной агрегат — полунепрерывный стан 810, и завод произвёл первые тонны дефицитной тонкой стальной ленты, а в декабре и горячекатаную стальную полосу, которую использовали для изготовления пулемётных лент, гильз и пуль, а также в самолётостроении.

В августе 1941-го на площадку завода №3 179-го комбината приехал патронный завод №188 из Подольска с оборудованием и более чем 3000 работников и членов их семей. Уже 12 сентября принята первая партия патронов калибра 7,62 мм с пулей Б-32 в количестве 250 000 штук, а всего за сентябрь на предприятии сделали около 4 млн таких патронов. Завод передан в наркомат вооружения с №524, а вскоре слит с №188 (впоследствии он станет заводом НВА).

Эшелоны боеприпасов шли на фронт чётко по графику. Предприятие награждено орденом Отечественной войны первой степени.

Завод №2 комбината (ныне «Луч») ещё до войны выпускал механические головные взрыватели мгновенного и замедленного действия для артиллерийских снарядов. Поздней осенью 1941 года сюда эвакуировали часть комбайнового завода «Новая Тула». С ним прибыло и современное по тому времени оборудование — немецкие автоматы «Шютте». «Автоматы эти поставлены нам немцами вскоре после того, как был подписан договор о ненападении. Потом, когда немцы бомбили Тулу, наш завод не трогали, когда другие эшелоны под бомбами шли, а у нас только локомотив обстреливали, — фашисты надеялись на своём оборудовании близ самой Москвы производство развернуть» (М. В. Кирилочкина).

Предприятие «Сибтекстильмаш» создавали тоже на базе Тульского комбайнового завода, а также эвакуированного оборудования заводов из Ростова-на-Дону. «Зима в тот год была лютая. Морозы доходили до 40 градусов и ниже. Но работа кипела днём и ночью. Покрытые тепляками, отапливаемые кострами, заполненные дымом и гарью помещения были полны людей» (В. С. Филатов).

В феврале 1942 года завод произвёл первую партию гильз для снарядов. Сначала предприятию дали №187А, а в марте 1942-го (после вывода из состава 179-го комбината) — №556. В конце 1943 года коллектив перешёл на более сложный выпуск стальных орудийных гильз. За время войны 556-й отгрузил более 10 млн орудийных гильз.

Завод №325 был основан осенью 1941-го на базе завода №513, эвакуированного из Ростова-на-Дону, а в апреле 1942-го выделился в самостоятельное предприятие, которое специализировалось на выпуске корпусов 20- и 23-миллиметровых снарядов. Всего завод №325 дал фронту 53,5 млн снарядов, а также 6,5 млн снарядов для противотанковой артиллерии.

Завод измерительных приборов работает в Чике. Артиллерийский полигон там начали строить ещё до войны — для испытаний продукции «Сибкомбайна». В октябре 1941-го сюда эвакуировали Павлоградский полигон из-под Днепропетровска. Строительство цехов, лабораторий, коммуникаций вели в очень сжатые сроки, во многом силами заключённых Сиблага. 20 ноября был произведён первый контрольный выстрел из 45-миллиметровой пушки.

Условия работы на полигоне были очень тяжёлыми. Казарменное положение, жёсткая дисциплина и сжатые сроки вызывали хроническую усталость и обмороки. Кроме проведения испытаний, завод собирал патроны для 37-миллиметровых пушек. «Работаем, а начальник цеха стоит рядом, разговаривает с нами или возьмёт картонку и машет в лицо, чтобы мы (навесчицы пороха. — К. Г.) за весами не уснули. Если свет выключится, то мы как мухи, где стояли, там и падаем, спим, пока свет не включат» (М. И. Попова).

12 ноября из Внуково в Новосибирск прибыл первый эшелон авиаремонтных мастерских. Оборудование разместили на территории авиарембазы №401 (Новосибирский авиаремонтный завод). Уже в конце ноября были выполнены первые работы по замене большого авиационного двигателя. На заводе также ремонтировали самолёты союзников, восстанавливали трофейные машины.

И снова мы физически не можем вместить в эти строки самоотверженный труд многих других новосибирских предприятий. Это, в частности, электровозоремонтный завод (корпуса мин, тонны чугуна и бронзы), стрелочный завод (стрелочные переводы, бронемашины на шасси автомобиля ГАЗ), мебельная фабрика (лыжи, ящики для патронов, кузова для машин, подошвы для обуви и т. д.), мясокомбинат (лыжи, сани, корпуса мин и гранат, мясо, пельмени, гематоген), жировой комбинат (82-миллиметровые миномёты, мыло, солидол, технический вазелин, глицерин для «коктейля Молотова»), кондитерская фабрика (концентраты гречневой и пшённой каши, макаронной крупки и другая продукция), мелькомбинат, молочный завод, обувная фабрика, фабрика имени ЦК союза швейников, камфорный завод, авторемонтный завод, Томская железная дорога, Западно-Сибирское речное пароходство.

Город отдал фронту всё. Но главный наш ресурс — это люди. Только теперь, когда ветеранов войны остались единицы, мы начинаем понимать (и то с большим трудом), что геройство вовсе не обязательно выражается в орденах и званиях. Герои — это не только фронтовики, но и простые труженики тыла.

Эти люди тоже заслуживают памяти. Их каждого нужно поставить на учёт и гособеспечение. Они дали нам возможность сегодня жить.

#Городская история #9 Мая #Праздники #Новосибирск военный #Год защитника Отечества