Оборонный щит страны ковался глубоко в тылу. Как и во всех городах, в нашем в годы Великой Отечественной войны ежедневно работали сотни предприятий — как местных, так и перевезённых из западных регионов СССР. Эта отлаженная, напряжённая работа стала основанием для присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». «Почему, за что?» — этому вопросу мы решили посвятить целых четыре публикации. Сегодня — первая.

К эвакуации в стране начали готовиться ещё в первой половине 1930-х годов, то, что будет война, конечно, предполагалось уже тогда. График переезда промышленности был проработан. Какое крупное предприятие знало, куда едет, кто за что отвечает — всё было прописано. Однако к 1941-му планы 1935 года уже устарели.

Первоначально Сибирь даже не стояла в плане эвакуации. Зачем так далеко? Эшелоны ещё до места не дойдут, а мы уже победим. В первую очередь рассматривали Поволжье с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Но в 1941-м в нашем городе уже достраивали военный аэродром Толмачёво, предприятия выпускали истребители ЛаГГ, боеприпасы, работали два промышленных гиганта — комбинат №179 («Сибсельмаш») и завод №153 (имени Чкалова), которые с началом эвакуации сразу же приняли на себя до десятка заводов каждый.

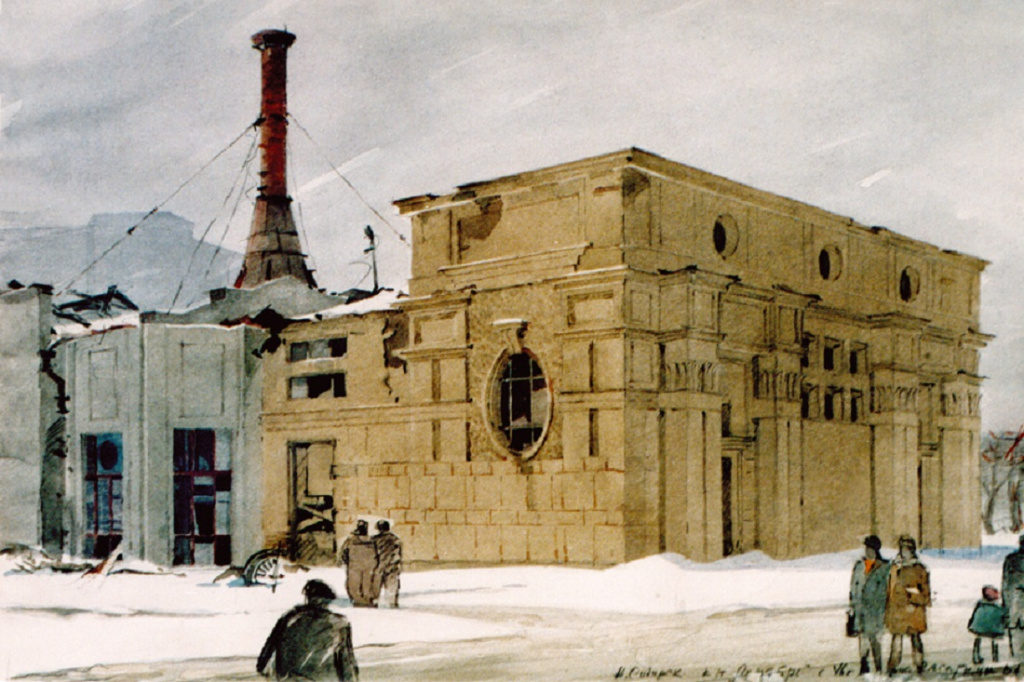

Прибывающие ресурсы приходилось размещать в самых неожиданных местах: в институтах, пожарных и трамвайных депо, в кинотеатрах, в гаражах, в бывших церквях. Так, под заводы отдали хорошо известные здания кинотеатра «Октябрь» (ныне «Победа»), Дворца труда (ныне университет водного транспорта), учебные корпуса институтов инженеров железнодорожного транспорта, геодезии и картографии, сельскохозяйственного, так к ним и не вернувшиеся. Другим приходилось осваивать пустыри.

Первым, уже в июле 1941 года, к нам прибыл Московский завод цветных металлов имени ОГПУ (аффинажный), не дожидаясь ещё не предполагаемой обороны столицы. На то было особое распоряжение Лаврентия Берии. В августе предприятие стало выпускать продукцию. За год на нём круглосуточно аффинировали 300 тонн золота и 2500 тонн серебра. Этим металлом мы оплачивали союзникам вооружение и продовольствие для фронта.

Одним из первых в Новосибирск пришли эшелоны с основной частью оборудования Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова. 23 октября токарь Варваринский включил первый станок — завод начал свою работу. В декабре на фронт отправили первую оборонную продукцию.

В августе 1941 года правительство принимает постановление о строительстве под Новосибирском завода пиротехнического профиля. На ту же площадку эвакуировали заводы №55 наркомата вооружений из украинского Павлодара и №12 из подмосковной Электростали. Эта связка предприятий, ставшая заводом «Искра», производила «снаряжение» (взрывную начинку) корпусов снарядов и мин, боеприпасов, которые изготавливали во всём регионе.

Этот завод дал жизнь целому городскому району — Пашино. Здесь до сих пор выпускают боеприпасы — его продукция сегодня занимает большую часть российского рынка.

Приборостроительный завод переехал из Красногорска. До стройплощадки оборудование от железной дороги подвозили по трамвайным рельсам, а далее рабочие уже перетаскивали сани со станками к месту их установки. А иногда волоком, на пеньковых канатах приходилось тянуть по рельсам и сами вагоны.

«Впрягались по 15–20 человек и, подобно репинским бурлакам, в лютую стужу, голодные, полураздетые, выбиваясь из сил, осторожно тащили различное оборудование, станки и механизмы, чтобы их не повредить, подложив под них листы железа, куски балок или рельс. Втащив оборудование в цех, тут же его монтировали и пускали в эксплуатацию» (В. М. Дмитриев).

Строительство заводов шло трудно. «Приспособлений не было — всё делалось вручную, но народ не роптал, не считался со временем. Непривычно было видеть в роли грузчиков инженеров, администраторов, высококвалифицированных рабочих, но все мы освоились. Кричали: „Майна!“, „Вира!“, „Раз-два — взяли!“» (П. К. Гайденко).

Монтаж сложнейшего оснащения выполнили в кратчайшие сроки — через три недели после прибытия головного эшелона завод выдал первую партию прицелов. Потребность в оптике была так велика, что продукцию предприятия ежедневно отправляли специальным транспортным самолётом.

132 190 единиц оптических танковых и артиллерийских прицелов получил фронт из Новосибирска. За время войны коллективу 34 раза присуждали переходящее Красное Знамя, а в 1945 году особый завод №69 наградили орденом Ленина.

22 июля из Ленинграда вышел головной эшелон завода «Светлана» наркомата электропромышленности, ставшего первым на востоке страны производителем электровакуумных приборов. На 617-м временно изготавливали боеприпасы, стабилизаторы для ракет. Потом нашли выход и для основного профиля. Так, водород производили на мыловаренном заводе и в аэростатах переносили на предприятие. К нему прямо по Красному проспекту подвели железнодорожную линию.

На базе эвакуированного завода №512 из Люберец и цеха взрывателей завода №65 из Таганрога в 1941 году был основан завод №564 (точного машиностроения). Он выпускал взрыватели для осколочно-фугасных снарядов, корпуса авиаснарядов, а также переносные пехотные радиостанции «Ангар».

11 декабря на фронт отгрузили первую партию продукции. В начале 1944-го 564-й занял первое место в соревновании наркомата, после чего удерживал знамя ЦК ВКП(б) и СНК СССР в течение 11 месяцев, а позднее получил и орден Ленина.

В ноябре из Воронежа начали прибывать эшелоны завода «Электросигнал», а 24 декабря на 11 дней раньше срока на фронт отправили первую партию продукции. «Работали день и ночь. Технологи, конструкторы находились на казарменном положении» (Ю. А. Лифанова).

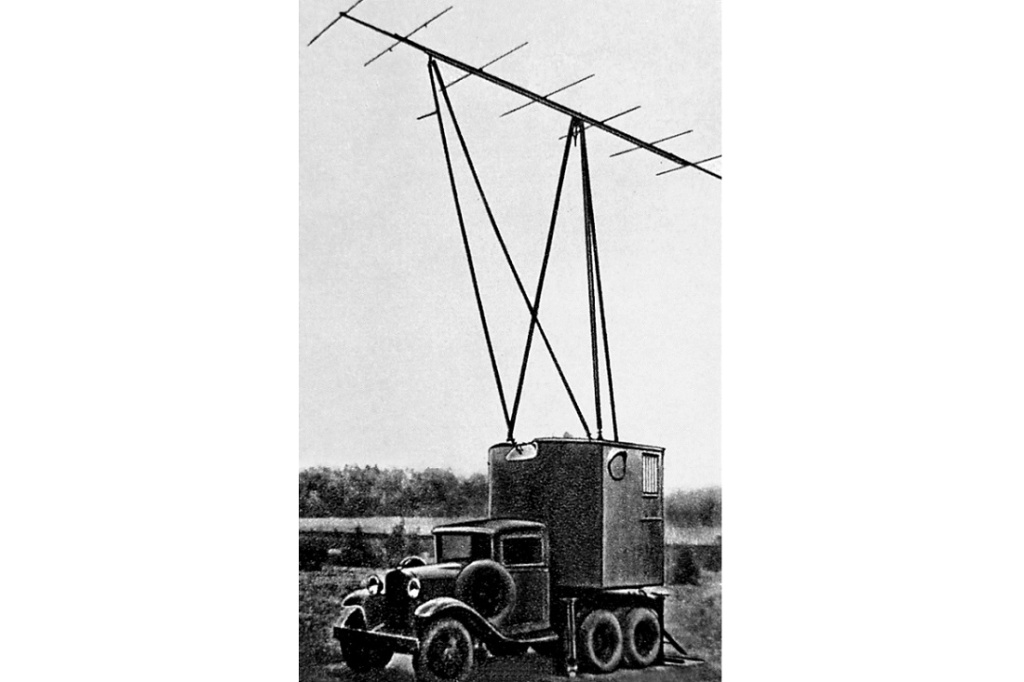

Армия настойчиво требовала средств связи. За годы войны завод произвёл 168 297 штук радиотехнических аппаратов. Наши радиостанции стояли на каждом самолёте, на каждом третьем танке, приносили пользу в партизанских отрядах.

«По сути дела мы (лётчики) были в положении глухонемых. У нас было несколько сигналов покачиванием крыльев. <...> Сколько опасностей предупредило бы слово, брошенное в эфир! <...> Приёмник РСИ-4 — это глаза и уши авиации, который спас многим нашим асам жизнь на фронте» (А. И. Покрышкин).

21 января 1944 года завод награждён орденом Ленина.

В начале ноября разгружают первые эшелоны государственного союзного прожекторного завода. 14 декабря он выпустил первую продукцию — гранаты Ф-1.

«Понятие „цех“ было чисто символическим — корпуса только возводились. Не было стен, крыши, между станками гуляла позёмка, присыпая заготовки и детали. Тем не менее на фронт бесперебойно шли ручные гранаты Ф-1, снаряды М-7, М-13, М-31, пехотные и зенитные прожекторы, солдатские котелки» (Т. Ф. Пелецкая).

За годы войны предприятие изготовило 3000 прожекторов и прожекторных станций, свыше 2000 мощных зенитных и посадочных станций, которые вошли и в историю взятия Берлина.

К середине сентября 1941-го из Ленинграда прибыли эшелоны с оборудованием и коллективом «Радиотелеграфного завода имени Коминтерна». В ноябре начали работать все цеха, а в первом квартале 1942 года приступили к выпуску основной продукции — станций радиосвязи.

Гордостью 208-го стало серийное производство станций дальнего обнаружения самолётов с импульсивным радиолокатором РУС-2 «Редут». Эти устройства защищали небо Москвы и родного Ленинграда. За разработку станции группе сотрудников НИИ радиопромышленности присудили сталинскую премию.

Да простят нас работники других эвакуированных предприятий: боеприпасного завода №65, химзавода №759, химфармзавода №35, заводов редких металлов №2, оптико-механического №350, промсвязи №23, строительных машин, шоколадной, кинокопировальной фабрик и не только. В книге «Новосибирск военный» есть и о вас.

Новосибирская область сыграла огромную роль в обеспечении фронта в годы Великой Отечественной войны. За это время промышленность Новосибирска при участии добавившихся заводских коллективов увеличила выпуск продукции в восемь раз. Почти все эвакуированные предприятия домой не уехали, а продолжили свою работу в столице Сибири.

Это история удивительных людей.

«Мы, сибиряки, не слышим артиллерийской канонады, фронт от нас далеко, но линия фронта проходит через сердце каждого патриота. Мы знаем, что в пуле, сразившей немца, в снаряде, разбившем фашистский танк, есть наш труд; наша безграничная любовь к Родине и наша лютая ненависть к врагу» (Д. И. Иохимович).

#Городская история #9 Мая #Праздники #Новосибирск военный #Год защитника Отечества