Страна начинается с каждой семьи — маленького мира, в котором есть свои ценности и традиции, свои печали и радости. Уникальный материал оказался в распоряжении сотрудников Центра устной истории Музея Новосибирска. Это воспоминания, которыми поделилась жительница нашего города Татьяна Фаткина. Публикуем их фрагменты, в которых, как в маленьком зеркале, отражена история XX века, ставшего для России периодом больших потрясений.

Про бабушек и дедушек

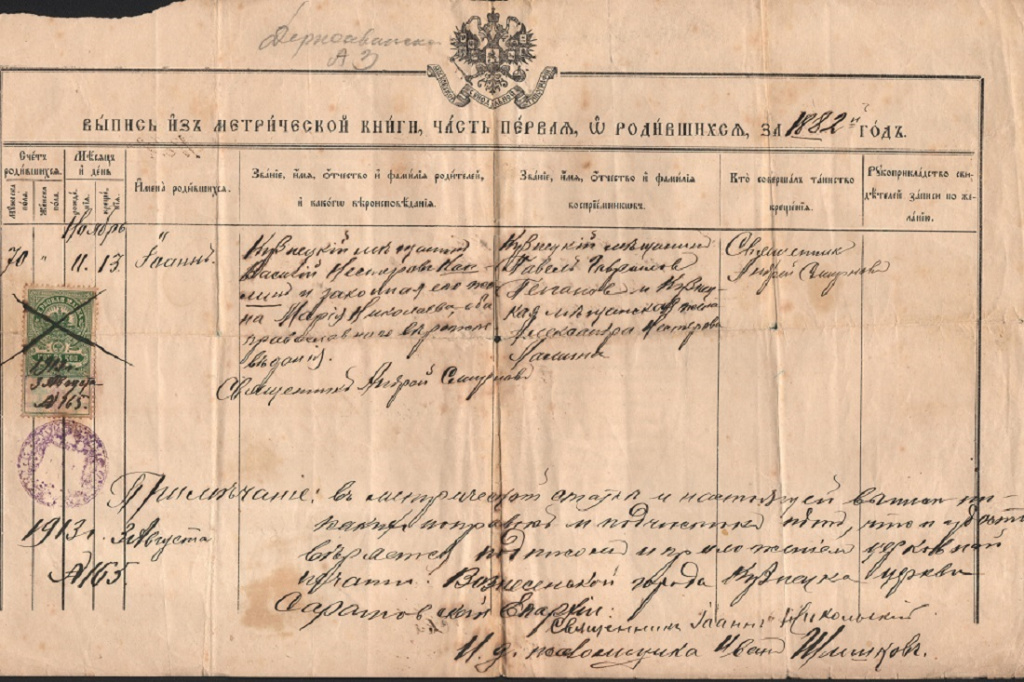

«Мой дедушка по отцовской линии, Иван Васильевич Бубнов, родился в городе Кузнецке Пензенской области в ноябре 1882 года в семье мещанина Василия Несторовича Бубнова и его жены Марии Николаевны.

В большой семье было пять братьев и две сестры, дедушка был вторым ребёнком. В 13 лет он окончил Троицкую одноклассную церковно-приходскую школу и поступил на службу в мануфактуру Боброва в Кузнецке.

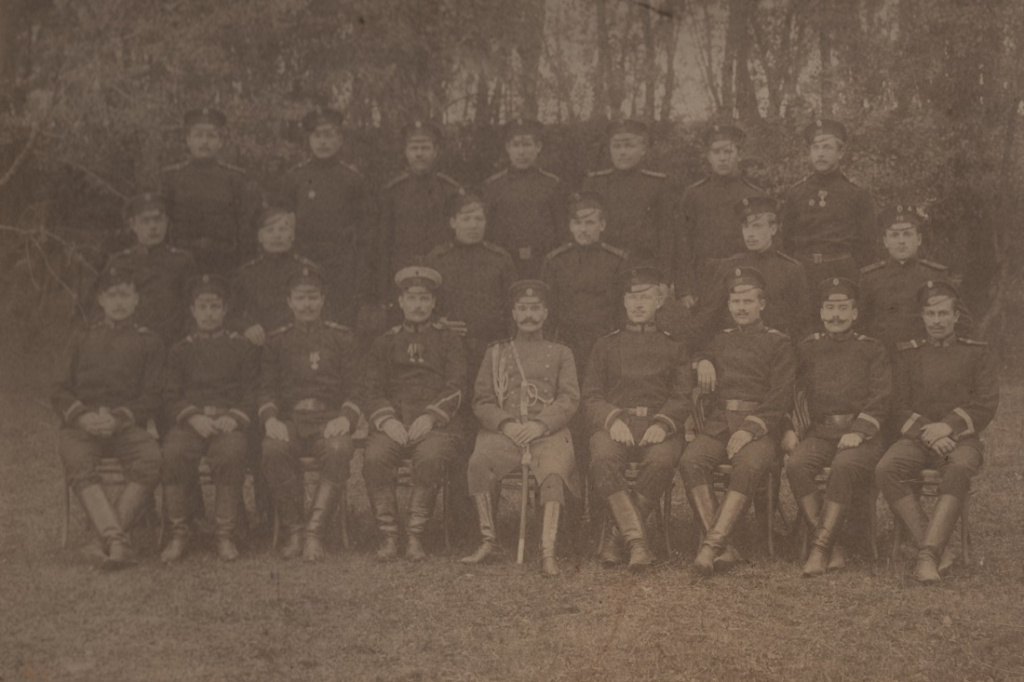

В 1904 году Ивана Васильевича призвали в армию, до 1907 года он служил писарем в Польше.

После службы вернулся в Кузнецк и работал в торговой фирме Ларина до 1911 года. В 1909 году умер мой прадед, и все заботы о семье легли на плечи деда, поскольку он был старшим.

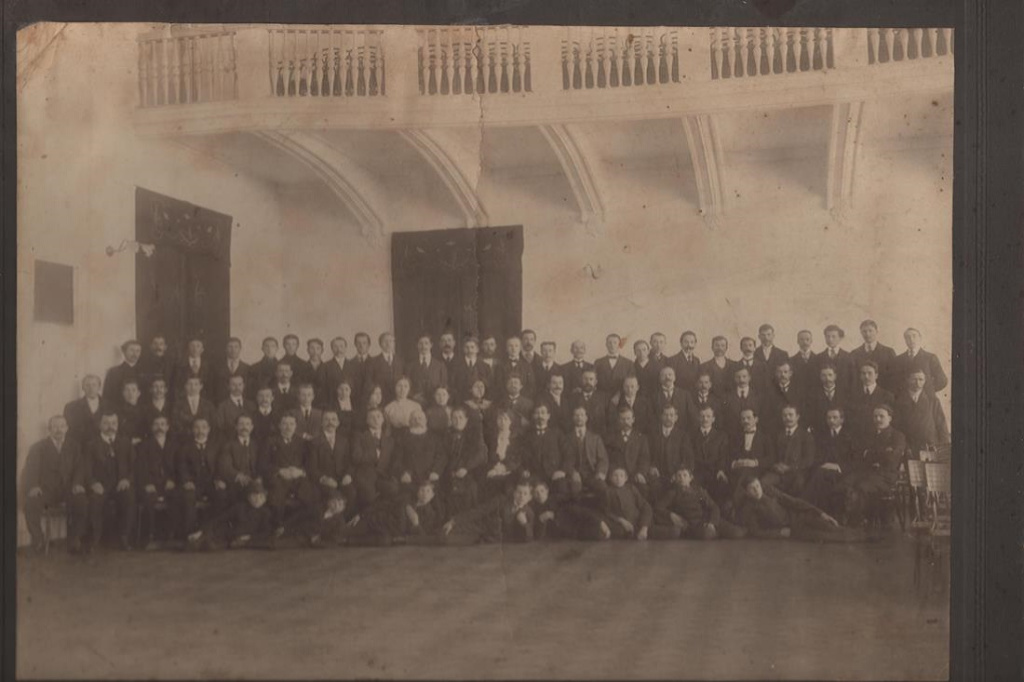

В 1911 году в Кузнецк приехал купец Фёдор Данилович Маштаков, у которого тогда уже была большая торговая фирма в Ново-Николаевске. Фёдор Данилович предложил деду поехать в Ново-Николаевск. Но тот отказался, так как умер отец, и надо было содержать семью. Тогда Маштаков сказал, что будет платить моему дедушке двойное жалование. Одно он будет отправлять в Кузнецк, а на второе, равное, будет жить в Ново-Николаевске. Иван Васильевич согласился и стал доверенным лицом Маштакова, принимал участие в заключении сделок.

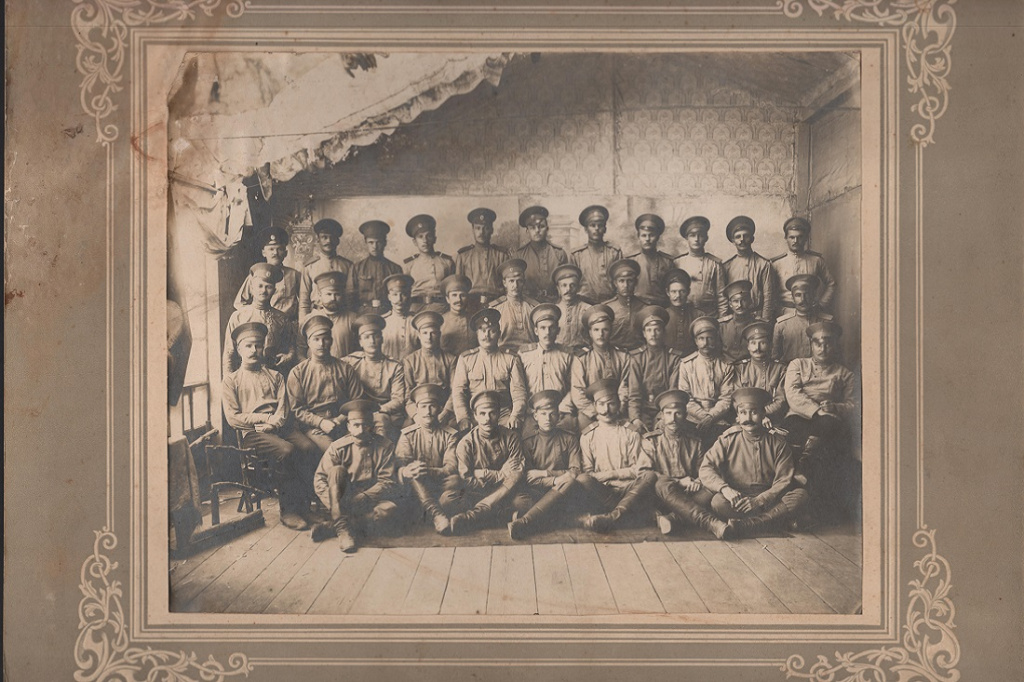

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Ивана Васильевича забрали писарем в запасной Сибирский полк. К этому времени дед уже был женат на моей бабушке Татьяне Фёдоровне Карнауховой, родившейся в 1893 году в селе Колывань и после курсов работавшей в 1-й аптеке с очками.

Отец моей бабушки, Фёдор Фёдорович Карнаухов 1862 года рождения, и мать, Полина Павловна Карнаухова 1866 года рождения, жили в Колывани.

Их было трое, все девочки. После смерти отца всю семью взял к себе его брат, который был достаточно состоятельным, занимался земледелием. Своих детей у хозяина не было, к девочкам брата он был равнодушен, хотя и кормил за общим столом. Дядя взял себе на воспитание мальчика, которого очень любил, и у него родилась дочка. И вот эта тётя Катя была заласканная, любимая, она впоследствии стала моей крёстной.

Прослужил дедушка в запасном Сибирском полку до 1917 года.

В 1917 году полк расформировали. С этого года по 1922-й Иван Васильевич работал в продовольственном уездном управлении и кооперативе контролёром. В 1922 году организовал товарищество на паях с друзьями. В него входили И. В. Бубнов, Г. В. Бубнов (брат), И. Л. Косолапов, П. И. Тимофеев, И. Н. Киль, А. Н. Корначев. Это был крупный торговый дом „И. Косолапов, И. Бубнов и Ко“ с капиталом в 30 000 рублей. Просуществовал до 1927 года, практически до окончания НЭПа.

С 1927 года дедушка работал старшим счетоводом на различных предприятиях, в том числе и на ТЭЦ. В 1931 году его арестовали за „антисоветские настроения к проводимым мероприятиям советской власти, грубое отношение к рабочим и их обсчёт“. Свою вину дед не признал, но был осуждён на пять лет. Срок отбывал в „Балтлаге“. За ударные работы освобождён досрочно — через два года три месяца.

Мой дедушка со стороны матери, Дмитрий Александрович Тарабыкин, родился в 1892 году в Томске в семье коллежского регистратора. Отца потерял рано. Окончил реальное училище. По делам службы был в одной из деревень Томской губернии, где и встретил бабушку, Прасковью Александровну Казаринову. После окончания гимназии она учительствовала в сельской школе. Повенчались они в апреле 1915 года в Томске.

Где дед служил в дальнейшем, я не знаю, но, когда открыли 1-ю клиническую больницу, его пригласили туда главным бухгалтером. Семья переехала в Новосибирск, жили они в доме, который принадлежал больнице, занимали там три комнаты. В двух оставшихся жил главный врач Израиль Матвеевич Гольштейн. Умер дед в 1945 году.

Бабушка, Прасковья Александровна Казаринова, родилась в 1893 году. После переезда из Томска в Новосибирск работала в 1-й клинической больнице медсестрой в приёмном покое 4-го корпуса. В 1957 ушла на пенсию. Умерла в 1958 году.

У бабушки с дедушкой было две дочери: моя мама и её старшая сестра Галя».

Страшная волна репрессий

«В семье Бубновых было двое сыновей — Виктор и Геннадий, мой папа.

Виктору как сыну нэпмана было сложно поступить в институт после школы, поэтому окончил аграрный техникум. После пару лет проработал в МТС. Было какое-то послабление, и дядя решил пойти в вуз. Поехал в Ленинград и хотел поступить в кораблестроительный институт, но не прошёл по здоровью (не в порядке было с сердцем). Тогда вернулся в Новосибирск и оказался в медицинском институте.

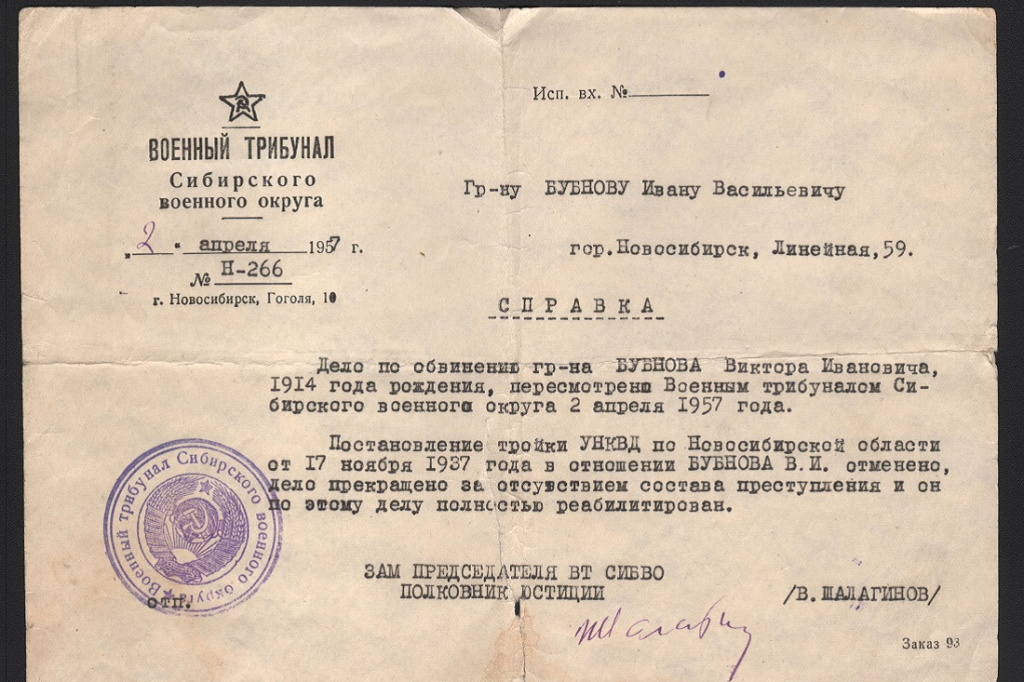

У нас в городе было немецкое посольство, и на втором курсе Виктор учился вместе с сыном немецкого посла в Новосибирске Крамером. В 1937 году его забирают за антисоветскую деятельность. Бабушка писала, что Виктора забрали незаконно, так как он не был близко знаком с Крамером, а общался с ним только в качестве старосты группы. Тем не менее “тройка” осудила его. Было море писем, которые писали бабушка с дедушкой. Писали Берии, в верховный совет. Всё у Виктора изъяли.

Самое страшное, что пришла потом бумага, в которой было сказано, что он осуждён законно. Никто не знает, где и когда он умер. Просили выдать его, чтобы захоронить. В 1950-х годах прислали справку, что он реабилитирован. Больше о нём никто ничего не узнал».

Самые близкие

«У дедушки с бабушкой был дом внизу по Ядринцевской. Деда оттуда выселили, и жилплощадь конфисковали. То ли ему дали какие-то деньги, то ли у него они были, я не знаю, но они купили дом-пивную там, где сейчас “Зелёные купола”, на Линейной, 59. В этом деревянном доме всю жизнь и прожили. Потом его снесли.

Дедушка нигде не упоминает, что он был нэпманом. У них было очень много фотографий, а когда Виктора забрали, они их уничтожили.

Мои мама с папой учились в одной школе — в 55-й на площади Калинина.

Папа, когда они жили на Ядринцевской, учился в начальной школе на Андреевской улице, ныне это улица Сибирская. Сейчас это школа спортивного мастерства. Она была из числа копеечных, построенных на пожертвования жителей города. Отец постоянно говорил своей маме: “Сбегай, посмотри, флаг вывесили?” Когда мороз был на улице, на школе вывешивали флаг. Это значило, что на уроки можно не идти.

После школы мои родители окончили Сибстрин. Мама всю жизнь проработала в институте “Кузбассгипрошахт”. Умерла в 1973 году.

Папу после института отправили на войну. Во главе бригады он занимался сбором оружия, оставленного на полях сражений на освобождённых территориях. После поступил на службу в трест “Сибсантехмонтаж”, где и проработал почти до пенсии. После маминой смерти папа жил в нашей семье. Мы его очень любили. Умер он в 1998 году».

О себе и муже

«Я родилась в 1941 году в роддоме на Коммунистической. Жили мы на горбольнице, я ходила там в детский сад. Зимой нас возили на лошади, запряжённой в сани. Помню, как однажды они перевернулись, но всё обошлось. Потом меня определили в детский сад, расположенный в Кузбасских домах на Красном проспекте. Страшно не любила туда ходить.

Училась я в 55-й школе, а когда открылась 85-я школа, рядом с домом на Линейной, перевелась туда. Окончила в 1958 году с серебряной медалью. Потом были Сибстрин (НИСИ) и работа в проектном институте, на пенсию ушла в 2010 году из частной фирмы “Сибирь”.

Мой муж, Юрий Иванович Фаткин, родился 12 июля 1941 года в Ленинграде. В семье был третьим ребёнком. Шла война. Завод, где работал его отец, эвакуировали в Новосибирск. Состав пришёл со всем оборудованием.

Завод не оправляли до тех пор, пока из детского сада не привезут детей. Эвакуация задерживалась. Детей привезли, всех погрузили в эшелон, и Юрин отец притащил матрас на пружинах. Загрузили матрас, на него положили троих детей, и так доехали до Новосибирска.

В Новосибирске отец пошёл разгружать состав, а мама осталась на платформе под моросящим дождём. К ним подошла женщина и спросила, забирает ли их кто-нибудь. Когда узнала, что за ними никто не придёт, она привела их к себе. Вот у неё они первое время и жили, пока отцу не дали комнату на Авиастроителей.

А мой дедушка Иван Васильевич так же привёл с вокзала и поселил у себя эвакуированную семью Топчих, которая жила у него до 1945 года. Потом мы гостили у них в Питере».

Бонус: воспоминания Юрия Фаткина

«Мой отец был слесарем-инструментальщиком на заводе. Мы так и остались жить в Новосибирске. Сестра окончила авиационный техникум. Она всю жизнь проработала технологом на Чкаловском заводе. Умерла она очень рано: ей было 44 года.

Жили мы очень бедно. Первый раз из-за стола сытым я встал только в 14 лет, когда старшая сестра в техникуме отучилась. У отца зарплата была 1200 рублей, и у сестры столько же. И вот отлично помню, что встал из-за стола — и есть не хочу.

Когда у меня в 1944 году родился брат Мишка, мы жили на улице Жданова. Была пятикомнатная квартира, а в ней 12-метровая узенькая комната на всю нашу семью — на родителей и четверых детей. Затем ещё чужую женщину подселили — угол отгорожен был.

А потом напротив была двухкомнатная квартира. Когда детей уже пятеро было, нам 19 метров выделили. Так вот и жили. А в 1959 году Чкаловский завод дал деньги, материалы и место под постройку дома, который сами заводские рабочие и возводили. Отцу тогда уже много лет было, он 1906 года рождения. Я пошёл работать на стройку при условии, что 1 августа меня отпустят поступать в институт.

Погрузишь 45 штук на носилки — и вперёд. И так с утра и до позднего вечера. Все мужики, поработав неделю на стройке, менялись. Только я один работал бессменно».

От авторов:

Татьяна Геннадьевна и Юрий Иванович познакомились в институте, поженились в 1963 году. Воспитали двоих детей: дочь Анну и сына Ивана. Имеют троих внуков.

По мнению Татьяны Фаткиной, её жизнь сложилась счастливо.

«Я была любима в детстве, в школе и в институте у меня было много друзей, была интересная работа, много командировок по России и республикам СССР. У меня хороший муж, с которым мы прожили уже почти 60 лет. Радовали дети и внуки. Сейчас со мной близкие, мои подруги, мои книги, мой город, который растёт, меняется и хорошеет», — говорит Татьяна Геннадьевна.