Скоро! Скоро, уже совсем скоро!!! Вот-вот зашипят в бокалах пузырики, а из мандариновых корочек можно будет брызгать на огонёк свечи — чтобы так: пшш! Кот-обормот станет охотиться за дождиком с ёлки, «подогретый» Ипполит полезет под душ в пальто и шапке, а несчастный Миклухомаклай — или как там его звали? — снова останется дома один. Потом улыбающийся строгой улыбкой телевизор заговорит голосом президента, и ударят куранты. А мы под перезвоны из Спасской башни будем жечь бумажки с желаниями, а потом, очумевшие от необъяснимого восторга, жадно глотать пепельный коктейль, зарабатывая себе праздничную изжогу и искренне веря, что вот теперь всё точно будет хо-ро-шо!

В предновогодней кутерьме мы порой как-то не замечаем, как преображается город. Ну, или делаем вид, что не замечаем, хотя явственно чувствуем нарастающую эйфорию и предвкушение чего-то невероятного. А город, как старый корабль — водорослями, обрастает хвойными лапами елей, электрическими гирляндами, фонарями и фонариками, шарами и шариками и всевозможной мишурой. Сегодня даже предоставить невозможно, что когда-то давно всего этого не было.

Новогодние праздники, как известно, это время чудес. И сейчас мы совершим небольшое путешествие по старому Новосибирску и посмотрим, как всё что сегодня — уже многолетняя традиция, только появлялось в нашем городе и постепенно входило в обычай. А с собой мы возьмём волшебные очки, которые помогут нам проникать сквозь время. Ну, конечно, не проникать, а просто наблюдать. Подглядывать. Нашим гидом станет добрый маг и чародей Константин Голодяев, по совместительству сотрудник музея города Новосибирска. Отправляемся!

Новогодняя ёлка на площади Ленина сегодня выглядит как непременный атрибут праздничного Новосибирска. И место, на котором она стоит, — на месте автопарковки напротив «Аркады», как мы по привычке называем историческое здание Делового дома, — кажется привычным местом её расположения, естественным и самым логичным. Но там главная городская ёлка обосновалась не сразу, да и потом попутешествовала по центру города. Она побывала и возле оперного театра, и в Центральном парке.

Зелёная красавица, украшенная тающими сосульками, снежинками, звёздами и мишурой, окружённая ледяными горками и фигурками на тему предстоящего 125-летия города, на этот раз вытянулась на 22 метра, а это, между прочим, высота 9-этажного дома. Но если посмотреть на неё через наши волшебные очки, то можно увидеть, что она всего лишь на два метра выше первой послевоенной ёлки 1946 года.

Организацией празднества занялись, разумеется, военные. В деле непосредственное участие принял Новосибирский гарнизон Сибирского военного округа. Председателем комиссии по устройству ёлки назначили поэта-песенника ансамбля красноармейской песни и пляски СибВО Василия Пухначёва. Видно, знал товарищ толк в веселье да народных гуляниях! Новогоднее дерево поставили на площади Сталина, — теперь это наша площадь Ленина. Там же организовали зимний военный лагерь с полевой кухней. Ёлку открыли прямо перед самым новым годом, в 7 часов вечера 31 декабря 1945 года. На неё, кстати, потратили огромные по тем временам деньги — 15,5 тысяч рублей.

«Специально было выделено 250 сосен, небольших молодых ёлочек, из которых соорудили эту красавицу, которую украсили световыми гирляндами, электропитание протянули от оперного театра. Были на ёлке и разноцветные игрушки, в том числе огромные бумажные», — рассказывает Константин Голодяев.

Однако если ещё внимательнее поглядеть через наши магические линзы, то станет очевидно, что это было уже повторное возрождение в Новосибирске новогодней ёлочной традиции, а первое произошло в середине 1930-х годов.

Дело в том, что после революции советская власть, борясь с буржуазными предрассудками и пережитками, Новый год «отменила». Ну, конечно, отмена наступления нового календарного года даже большевикам была не под силу, а вот празднование его с ёлкой и Дедом Морозом попало под запрет. Из календаря вычеркнули Рождество вместе со всеми остальными религиозными праздниками, а заодно настоящие гонения начались и на светский, казалось бы, Новый год. Под раздачу, конечно же, попала в первую очередь, ёлка, которая в классовом сознании крепко-накрепко была связана всё с тем же Рождеством. Ёлки в домах, если и наряжали, то тайно, закрывая ставни, чтобы не было видно с улицы. Но об общегородской ёлке, конечно, и речи быть не могло.

«Только тот, кто друг попов

Ёлку праздновать готов.

Мы с тобой — враги попам.

Рождества не надо нам», — писал поэт-обэриут Введенский в 1931 году.

Были «лозунги» и похлеще, например: «Катись, господи! Таким лесозаготовщикам, как ты, нынче крышка!». Поэты — так те вообще развернули настоящую «антиёлочную» эпопею: «По шапке деда Мороза, ангела — по зубам!» (С. Кирсанов), «Старорежимный ёлочный дед» (Демьян Бедный), «Лучше мысль о ёлках навсегда оставь. Ёлки пусть растут за линией застав» (В. Маяковский) и так далее, один другого лучше.

«Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? (...) Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей.(...) ...везде должна быть ёлка!», — писал Постышев.

И, что удивительно, Сталин соглашается и разрешает проведение в стране массового Нового года. В декабре 1936 года первую общегородскую новосибирскую ёлку поставили в Первомайском сквере. И если сегодня праздничные деревья красуются в каждом районе, да по несколько штук, то тогда ёлка была одной-единственной на весь город. Но и этого было достаточно.

Впрочем, новогодние ёлки прошли в школах, детских садах и детских домах Новосибирска. Для детей и взрослых организовали карнавал с литературными и сказочными героями — Пушкиным, Тарасом Бульбой, Дон Кихотом, Мойдодыром и другими, а также обязательно с героями-челюскинцами, лётчиками, парашютистами.

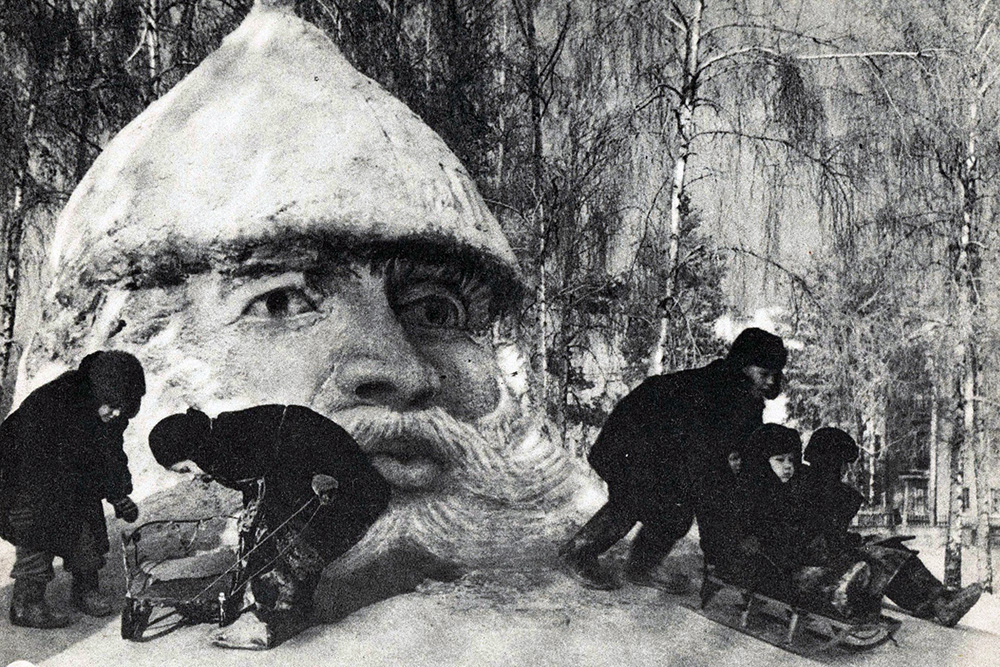

Вместе с первой городской ёлкой в декабре 1936 года в Первомайском сквере появился и первый ледовый городок. «Советская Сибирь» писала: «Художники и скульпторы города под руководством тов. Надольского разработали эскизы художественного оформления сквера к карнавалу».

Подготовка была масштабной, к строительству ледового городка подключились даже архитекторы. Скульптуры делали изо льда и снега. Константин Голодяев рассказывает, что фигуры животных — лисиц, зайцев, волков, медведей — были установлены вдоль аллей сквера.

Со временем популярность у горожан приобрёл и ледовый городок на Набережной. В этом году его посвятили русским народным сказкам. Между фигурами Бабы-яги, Соловья-разбойника, лебедя и белочки, грызущей орешки, и кататься с ледяных горок интереснее. Это вообще, пожалуй, самая любимая новогодняя забава. Разве что катание на коньках может составить ей серьёзную конкуренцию.

Главный городской каток в Центральном парке в этом году удивляет не только размерами — он занял 4 тысячи квадратных метров — но и качеством ледового покрытия. Его высоко оценили даже профессиональные спортсмены. Кататься можно и по кругу вокруг ёлки, и по парковым аллеям. Причём бесплатно, за деньги только коньки напрокат.

Надеваем волшебные очки, и что мы видим? Самый необычный для 1980-х годов каток в Новосибирске! Именно тогда в Центральном парке впервые залили ледовые дорожки для катания. Сильный мороз, но на коньках и дети, и пожилые. А вот коньков на прокат не взять. Их и в магазинах раздобыть нелегко — настоящая роскошь, страшный дефицит. Так что приходиться изобретать и импровизировать.

А вот самый первый каток в Ново-Николаевске залили ещё в 1907 году у городской электростанции, там, где сейчас двор за зданием мэрии. Катались там вплоть до 1916 года. Потом стало не до того. И вообще много не до чего...

В наши дни, уже для которого поколения подряд, без новогоднего утренника не обходятся ни в одном детском саду и ни в одной школе. И было бы странно, если бы было иначе! Ведь даже в первые суровые 20 лет советской власти, когда взрослым гражданам даже думать не давали о новогодних развлечениях, для детей всё же устраивали небольшие новогодние праздники.

Первый такой детский утренник в Ново-Николаевске прошёл в здании на Красном проспекте, 3, где сейчас располагается городская детская клиническая больница скорой помощи, а до 1921 года находилось Реальное училище имени Дома Романовых.

Утренник этот нелегко разглядеть даже через волшебные линзы наших очков времени. Ясно одно: это, как бы сейчас сказали, закрытая вечеринка. Да, только утренняя. Праздник был для узкого круга — только для учеников. Для самых маленьких — спектакль по мотивам сказки «Золушка», игры, угощения. Для ребят постарше — литературные посиделки. Для всех остальных — вообще никакого праздника. 1 января всем на работу.

С наступлением новогодней оттепели 1936 года, праздник стал легально заходить во все квартиры, дома, учреждения. Хвойные деревья к Новому году стали продавать горожанам в массовом порядке. Это сейчас ёлочные базары в декабре такое же привычное явление как плодово-ягодные развалы на летнем рынке. А в конце 1930-х годов ёлочных базаров, по сведениям музея города Новосибирска, было всего два: в городе — у театра «Красный факел», за городом — в Заельцовском питомнике. Чтобы рассмотреть их, подключаем наше волшебное зрение.

За ёлками приходят толпы народу, несмотря на то, что удовольствие это не их дешёвых. Ёлка стоит, как килограмм свинины — три рубля. А на игрушках горожане экономят: фабричные дороги, продают их немного, да и только наборами, в которых часто попадаются весьма унылые экземпляры. Так что украшают ёлки всем подряд.

В 1930-е годы в ход идут фрукты, сладости со стола, леденцы, настоящие мандарины и апельсины. Первые стеклянные вполне недорогие игрушки появились в 1950-е годы, их производство поставили на поток. И по сей день всех этих зайцев, мишек и лисичек можно отыскать в старых потрёпанных коробках где-нибудь на антресолях в квартирах новосибирцев. Но теперь их чаще можно увидеть на выставках раритетов, чем на новогодних ёлках.

#История #Новый год #Праздники #Выбор редакции #Милый город #Городская история